Jazzin the Black Forest 2021, days 3 & 4

Geschüttelt und nicht gerührt … - Jazzin the Black Forest, Villingen 11. September 2021

Vorhang auf für den dritten Festivaltag hieß es am Samstag. KUU! betrat die Bühne und das bedeutete experimentelle Rock-Musik, durchsetzt mit Jazz, Noise, Punk und Funk. Der Auftritt war dabei nicht frei von großen Gesten, von Rezitationen, von Anleihen bei Ikonen von Rock und Weltmusik wie Peter Gabriel, dank dabei an Jelena Kuljic, Kalle Kalima, Frank Möbus und Christian Lillinger. Da gab es keine Vorreden. Überhaupt beschränkte sich das textliche auf die Songs, die von A bis Z gesetzt waren. Monolithisch trat die Band nicht Erscheinungen. Im Gegenteil, die beiden Gitarristen spielten sich gekonnt die Bälle zu, kreuzten rhythmisierte Muster mit Gitarrenjaulen und -wimmern. Und damit es auch dem letzten klar wurde: „Wir sind jetzt eine Rockband“, so die Vokalistin Jelena Kuljic.

Ist das nun ein besonderes Prädikat, fragte man sich angesichts einer solchen Aussage. Wortkarg erwies sich die Sängerin bezüglich der Programmfolge. Welche Songs gespielt wurden, musste man wissen, denn mit Aussagen, dass dieser Song nicht von uns, sondern von einer bekannten Band ist, kann der gemeine Besucher eines Jazzfestivals wenig anfangen. Dabei ergab sich angesichts der Präsentation der Band eine weitere Frage, nämlich warum eigentlich eine Rockband bei einem Jazzfestival Unterschlupf findet. Aber da lässt sich ja schnell ein Subgenre finden, mit dem man die Musik von KUU! etikettieren kann. Wie wäre es mit Post-Punk-Jazz oder mit Post-Krautrock-Jazz?

Ohne Bezugsgrößen nicht denkbar

Im Rahmen meiner Plattenbesprechung von „artificial sheep“ schreibe ich bei Jazzhalo: „Schon bei den ersten Takten von „Crimes That Bring Me Joy“ ist man eher in der Welt von Clash oder anderen Bands, deren Musik gegen den Strich gebürstet ist. Das will mitnichten sagen, dass KUU! schrillem Punk, Jazz Rock oder Free Jazz frönt. Im Gegenteil, die Band ist eher im Rock der Gegenwart und im Acid Jazz verwurzelt, oder? Neben den Rezitationen von Jelena Kuljić sind es die beiden Gitarristen, die die Klangpalette der Band mit expressiven Farbnuancen bereichern. Dabei schickt sich keiner der vier Musiker an, sich in den Vordergrund zu stellen, auch nicht wenn die Gitarren röhren und jaulen. Balance im Klang ist angesagt, wenn auch die Songhaftigkeit der einzelnen Tracks ausladenden Improvisationen ein Korsett aufzwängt. Eher an eine Ballade erinnert „My Body is a Cage“, ein Stück, bei dem man hier und da angesichts des Stimmvortrags an Patti Smith und Kate Bush erinnert wird. Herrlich verspielt sind die Gitarrenpassagen, die sich dem Textvortrag von Kuljić anschließen. Ja, wer wimmernde und jaulende Klangschlieren einer Gitarre mag, dem geht spätestens bei diesem Stück das Herz auf.“

Damit scheint die Umlaufbahn beschrieben, auf der sich die Band bewegt. Dabei hat man den Eindruck, dass der Schlagzeuger Christian Lillinger in einem eigenen Kokon agierte, den er nur hin und wieder durchstieß, um die rhythmischen Fäden zu den Mitmusikern aufzunehmen. Bereits die Bühnenpositionierung visualisiert die Band: im Hintergrund der Schlagzeuger, in der Mittelachse die beiden Gitarristen und vorne die Vokalistin, die sich zwar während der einzelnen Song hin- und herbewegte, aber immer irgendwie auch in der Mitte des Geschehens herumtanzte, auch wenn die Aufmerksamkeit den beiden Gitarristen gehören sollte.

Zeigte sich die Sängerin in einer distinkten Vokalfärbung? Eher wohl nicht, musste der eine oder andere doch an Kate Bush, Patti Smith oder Björk denken, wenn auch vielfach der Gesang bei KUU! doch eher Sprechgesang oder Rezitationen von Lyrik gleichkommt. Das leichthändige Drumming von Christian Lillinger ist schon ein Hinhörer und Hingucker. Doch wirkt es stets gehetzt, nervös, nach Tststststs, nach Hektik, trotz organischer Gesten mit den Sticks.

Anfänglich gab es nicht allein Anwandlungen an „The Ventures“ und an die Legenden des Hard Rocks zu erleben, sondern auch die Wechselwirkungen von Kalle Kalima und Frank Möbus in ihren Gitarrensequenzen. Rhythmische Schraffuren trafen auf melodiöse Verwebungen, von denen man annehmen musste, dass auch ein Gitarren-Synth mit im Spiel war. Jedenfalls meinte man, ständige Klang-Schummerungen zu erleben, von denen sich beide Gitarristen jeweils in eigenen Schleifen und Drehungen absetzten. Stets aber blieben die Riffs einem genuinen Hard Rock treu. Das bedeutet ja nun nicht, das hier Black Sabbath reloaded Raum griff. Nein, KUU! ist und bleibt KUU!

Angesichts der Projektionsfläche im Bühnenhintergrund hätte man sich gewünscht, dass ab und an die Songtexte an die Wand geworfen worden wären. Aber stattdessen dilettierte ein Lichtgestalter und bespielte diese Fläche. Und das war schlicht überflüssig. Von den Texten des Song blieben nur Fragmente hängen wie „to understand that we don’t understand“. Dazu erwies Lillinger Feingefühl am Schlagwerk, schienen die beiden Gitarristen wie Schuss- und Kettfaden in einem Webstuhl, sprich miteinander verwoben. Raum für extensive Improvisationen, gar rotierende Improvisationen gab es nicht. Dafür war die Songform zu dominierend. Also, ein fulminantes Trommelsolo, Scat Vocals in extenso oder gar ein Basssolo fanden nicht statt. Alles hatte sich in einem engen musikalischen Korsett zu bewegen. Tempowechsel gab es, Zäsuren ebenso, vor allem, weil Lillinger variantenreich am Schlagwerk agierte und vom Titititit zum Tstststs und Zckzckzck hin- und herwechselte, seine Stöcke über die Felle und Bleche schweben ließ und auch das Hi-Hat seinen Platz dabei hatte.

Sphärisches durchströmte für Momente den Saal, abgelöst von eher rollenden Saitenfolgen, die Frank Möbus uns bescherte. Ja, lautmalerisch sang Kuljic gelegentlich auch, doch im Vordergrund stand die Lyrik, die jedoch schwer zu verstehen war. Eine Premiere gab es obendrein: Kalle Kalima spielte E-Bass. Ist das nicht selbstverständlich für eine Rockband, die aber anders als sonstige Bands Notenständer und Notenblätter benötigte? Das bemerkte man insbesondere, wenn Noten- zu fliegenden Blättern wurden, sprich ein Song beendet wurde und das entsprechende Notenblatt zu Boden flog. Es ist schon verwunderlich, dass eine bei ACT verlegte Band, die seit Jahren zusammenspielt, nicht in der Lage ist, ohne Blatt zu spielen. Die Stones, Van Morrison, Sting oder andere können es ja auch. Oder hat jemand bei einem Rockkonzert dieser Ikonen schon mal Pulte mit Noten gesehen?

Nun die Irritationen war aber zu überwinden, vor allem, weil sich Frank Möbus und Kalle Kalima in einen wahren Saitenrausch spielten. Auch die Setzungen von Stakkato an Stakkato, sobald Lillinger seine Sticks tänzeln ließ, ließen aufhorchen. Doch Blech auf Blech geschoben provozierte bei manchem einen Tinitus, oder? Textlich am besten nachzuvollziehen war das von Peter Gabriel geschriebene Stück „My body is a cage“ mit Verszeilen wie „My body is a cage that keeps me/From dancing with the one I love/But my mind holds the key“.

Jetzt singe ich ein Jazzstandard, denn …

Anschließend hörten wir die Vokalistin Elena Duni mit dem Gitarristen Rob Luft: Angekündigt waren die beiden als Hochkaräter. Mit ihrem Projekt „Lost ships“ thematisierten sie Themen wie Vertreibung, Flucht und die Krise unserer Zeit. Doch das war auch schon der einzige aktuelle Bezug zu dem politischen Tagesgeschehen. Ansonsten widmete sich das Duo der Folklore zwischen Andalusien, Schweiz, Albanien und dem Kosovo. Eigentlich war es ein Liederabend, den die beiden Künstler präsentierten, aber auch hier lässt sich mit der Wortschöpfung Folk Jazz sicherlich die Brücke zum Jazz schlagen, oder? Wenn eine für ein Jazzfestival engagierte Künstlerin jedoch während des Konzerts bemerkt, sie werde jetzt einen Jazz-Standard – in diesem Fall „Willow weep for me“ (comp Ann Ronel) – singen, weil Villingen ja ein Jazzfestival ist, dann spricht das Bände.

Mit Sopranstimme vorgetragen, die allerdings in den höchsten Lagen eher schwächelte, wurde Poetisches, vor allem Liedgut aus der Ursprungsheimat von Duni, nämlich Albanien, vorgestellt Dazu hörte man beim ersten Lied eine sehr zarte Saitenbegleitung. Melodisch schien man dabei zwischen Orient und Balkan unterwegs zu sein. Loops reihten sich aneinander, sodass man die Vorstellung hatte, einem mehrstimmigen Gitarrenensemble zu lauschen. Mit einer kleinen Rahmentrommel war Duni begleitend unterwegs. Auch thematische Anlehnungen an Songs aus dem Musical „Anatevka“ schien man entdecken zu können. Doch was wir tatsächlich hörten war eine Weise aus der Schweiz mit dem Titel „Schönster Abestärn“: „Schönster Abestärn, O wie gsehn i di so gärn. Wenn i di vo Witem gseh, Düecht's mi, wenn i scho bi der wär. Schönstes, weine nicht, …“.

Doch statt das schwer verständliche Mundartige in Auszügen ins Hochdeutsche zu übertragen, beließ es die aus Albanien stammende, in der französischsprachigen Schweiz aufgewachsene und in ihren Studienjahren in Bern lebende Vokalistin dabei nur den Songtitel anzusagen. Neben einer albanischen Serenade lauschte man im weiteren Konzert einer italienischen Serenade aus Apulien.

Wie schon Greetje Bijma trat auch Elena Duni bei ihrer Bühnenpräsentation barfuß auf. Über die Gründe dafür darf man rätseln. Wie gesagt, das ist auch alles nebensächlich und „künstlerische Freiheit“. Im Kern ging es bei dem Konzert um das Liedhafte, und dabei natürlich um die Liebe, die Lust, die Sehnsucht und das Verlangen. Da gab es im Vortrag nichts Arienhaftes und auch nichts von einer Diseuse oder von Singer/Songwriter. Man fühlte sich in die Zeit der 1960er Jahre gerückt, als das Volkslied vom Ballast der Vergangenheit Deutschlands befreit wurde und wieder unbelastet gesungen werden konnte. Darüber hinaus aber war das politische Lied en vogue.

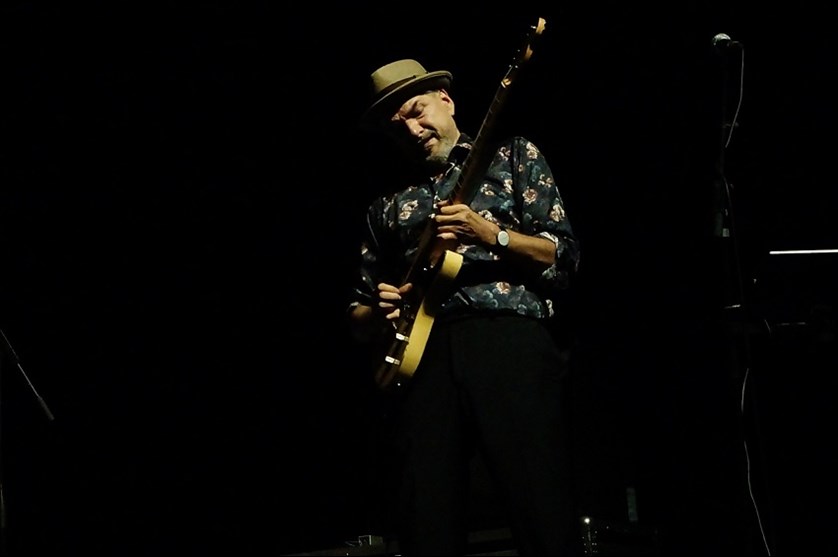

Auf die sonore Gitarrenbegleitung fiel es leicht sich einzulassen, vor allem weil wiederkehrende Muster bei den einzelnen Liedbegleitungen auszumachen waren. Bisweilen musste man auch optisch bei Rob Luft an den Italo-Barden Angelo Branduari denken. Nur wenn dann ein wenig Balkanova im Raum stand, verschwand dieses Bild einen Bardenduos, das zudem mit Minnegesang in Verbindung zu bringen war. Gedämpfte Saitenklänge verschmolzen mit tropfenden. Durch Modulationen aus dem elektronischen Zauberkästlein hatten man im Konzertverlauf zudem den Eindruck, man lausche einem Harmonium und einer Harfe.

Basslastig war in Teilen ein aus Andalusien stammendes Lied, bei dem neben der Gitarre auch die Rahmentrommel als Begleitinstrument zu hören war. Redundanzen, Basssequenzen und die Hochtönigkeit von Dunis Stimme vereinten sich in harmonischer Weise. Doch nun kam der große Moment: „Willow weep for me“ wurde gesungen. Die Latte lag angesichts von Interpreten wie Frank Sinatra, Billie Holiday und Nina Simone hoch, um diese Ballade von 1932 zu interpretieren. Nur gut, dass sich das Duo entschied, als Begleitung Anlehungen am sogenannten westafrikanischen Desert Blues zu wählen. So zogen dann Zeilen wie „Willow weep for me/Willow weep for me/Bend your branches down/Along the ground and cover me …“ an uns vorbei, mit ein wenig Steppensand Westafrikas.

Aufgrund von Kommunikationsproblemen wurde leider die Brisanz des Songs „Lost Ships“ nicht im Detail deutlich. Dass es um Migration und den tödlichen Seeweg über das Mittelmeer dabei ging, stand außer Frage. Aber worin bestand die Kerntext des Songs?

Ich bin der böse Wolf …

Zum Finale wurde nicht Leipziger Einerlei oder Kartoffelsuppe, sondern Shake Stew serviert: Allein die Instrumentierung war bemerkenswert: ein Septett mit einem Trompeter, zwei Saxofonisten, zwei Bassisten und zwei Schlagzeugern! Entfesseltes Spiel war zu erleben. Kein Wunder, denn diese Band „ist ein überbordendes, hochenergetisches Klangobjekt“, so stand es in der Vorankündigung. Musik für Kopf, aber vor allem für den Bauch wurde zelebriert, sehr zur Freude der Anwesenden. Übrigens, diese Band wurde als beste internationale Band des Jahres im Rahmen des Deutschen Jazzpreises ausgezeichnet!

Die Band hatte ihren eigenen Soundmann mitgebracht und das war angesichts dessen, was in den letzten Tagen an Rückkoppelungen mitten im Konzert zu erleben war, gut so. Im Dunkel der Bühne erschienen die Musiker, nachdem zuvor eingesprochene Textpassagen wohl aus amerikanischen Spielfilmen zu hören waren. Oder waren es solche aus angesagten amerikanischen Serien? Die Licht- und Nebelinszenierung schien Teil des Auftrittskonzepts, oder? Letzteres war durchaus störend und vernebelten die anwesenden Zuhörer, zum Glück nicht die Musiker.

Bereits bei den ersten Takten musste man an Brassmusik wie der von der Dirty Dozen Brass Band und La Brass Banda denken. Ein E-Bass traf auf einen Kontrabass. Bodenständigkeit und Farbnuancen bis ins Sandige waren angesagt, ehe dann die Bläser, Tenorsaxofonist, Altsaxofonist und Trompeter, mächtig Gas gaben und einheizten. Turbulenzen und Wellenschläge des Klangs waren zu erleben. Da flüsterte dann ein Sitznachbar schon mal den Namen Fela Kuti. Recht schien er zu haben. Was wir hörten, war „I’m the bad wolf“, entstanden in der österreichischen Bergwelt und eigentlich auch dank des Sohnes von Lukas Kranzelbinder, der in einem Rollenspiel zum bösen Wolf wurde. Eigentlich hatte Kranzelbinder auch vor, die Stimme seine Sohnes in die Komposition einzubinden, wozu es dann aber doch nicht kam. Was Kranzelbinder auch zum Ausdruck brachte, war die Tatsache, dass für ihn das Komponieren keine Tätigkeit nach der Uhr ist, sondern situativ entsteht, aus vielen Sammlungen von Materialien. Nun gut, das war's für’s erste und gleich ging es mit „Stone of Mu“ munter weiter.

Mit dem Eröffnungsstück hatten wir bereits eine deutsche Premiere erlebt und noch eine zweite folgte. Kranzelbinder hatte beim letzten Auftritt nahe Wien sein breit gestreiftes Bühnenhemd vergessen, was ihm zuvor noch nie passiert war.

Doch nun ging es um einen untergegangenen Kontinent, auf dem die Steine der Weisen zu finden sind. Dass man diese alsbald findet, scheint momentan nicht nur angesichts der Pandemie essentiell. Das Musikstück jedenfalls widmete sich jedenfalls dieser Geschichte. Gehauchtes Saxofon traf auf einen zerbrechlich klingenden Bass. Schwirrend war das Trance-Gebläse des Trompeters Mario Rom. Dank des tiefgründigen Kontrabasses, den Lukas Kranzelbinder bespielte, schienen im Saal Schwärme von brummenden Hummeln zu kreisen. Ein tosender Wind kam auf. Röchelndes Gebläse war auszumachen, das anschwoll. Galoppierende Rhythmik setzte sich durch, dank an die beiden Schlagzeuger der Band. Man meinte, in einem Bild gesprochen, wilde Reiterhorden durch die Steppe preschen zu sehen. Derweil ließ der Tenorsaxofonist sein Blasrohr röhren. Infernalisches Bass-Getrommel drang an die Ohren der Zuhörer. Heftige Vibrationen durchzogen nicht nur den Bühnenraum, sondern auch den Saal.

Anschließend hieß es „Shake the Dust“. Mit archaisch anmutenden Rhythmen begann dieses Stück. Dabei vereinten sich die beiden Drummer jenseits ihres Sets rund um aufgebaute Kalebassen (?), die sie mit feinen Sticks zum Vibrieren brachten. Je nach Intensität der Schläge konnte man auch den Eindruck haben, ein Balafon sei mit im Spiel. Nachfolgend spielte dann Niki Dolp an seinem gedämpften Drumset, über das er weißes Tuch gelegt hatte. So sah es jedenfalls aus dem Zuschauerraum betrachtet aus. Afro Beats vom Feinsten füllten den Raum, der auch von dem Zwiegespräch zwischen den beiden Schlagzeugern geprägt war.

Lauschte man der Altsaxofonistin Astrid Wiesinger im Weiteren, so schien man sich auf eine Reise nach Fez und Marrakesch zu begeben. Nein, „Rondo à la Turk“ erlebten wir nicht, aber feurige, klassische orientalisch geprägte Sequenzen, was auch dem Trompeter zu verdanken war, der sein Instrument vollmundig klingen ließ. Da waren weich radierte Linien vorhanden, keine scharfen Ätzungen, denen wir lauschten.

Nach der Danksagung an den Veranstalter hörten wir „No more silence“. Dass hiermit auch Bezug auf die Zeiten genommen wurde, als die Musik zu schweigen hatte und Live-Musik als nebensächlich und verzichtbar erachtet wurde, erläuterte Kranzelbinder mit einigen Zwischenworten. Dass eine solche von der Politik vorgetragene Idee völlig unannehmbar ist, ergänzte der Bassist und Bandleader. Nun aber, könne man sich mit voller Energie wieder den Live-Konzerten widmen. Das setze gewiss Energien frei, zumindest bei den Musikern!

Gestrichen wurde der Kontrabass, an dem Oliver Potratz agierte, der im Fortgang auch dIe Saiten seines Tieftöners kurz anriss. Sirenenklang und Nebelhornwarnungen wanderten durch den Saal. Das singbare Thema schälte sich heraus, ohne dabei in abgeflachte Popmusik abzudriften. So als würden Desmond und Bechet ihre Saxofone zum Klingen bringen, klang die Altsaxofonistin, die ihr Instrument streckenweise dämpfte und mit sachtem Atemstrom zum Flirren brachte. Wurde von ihr nicht auch ein wenig Broadway-Musik zitiert? Und da flammten irgendwie auch Assoziationen an „Jetzt rede ich, jetzt rede ich, jetzt rege ich mich auf“ auf. Im Tutti glichen die Bläser einer Kleinstformation Street Marching Band aus New Orleans, oder? Klangbänder verknüpfte Mario Rom in seinem Solo. Dazu äußerten sich die beiden Schlagwerker aus dem Hintergrund mit einem kurzatmigen Tachditackditackdi in Ticketacketicketacke. Wurden nicht auch Motive aus dem „Säbeltanz“ in das Stück eingebunden? Oder wurde nur ein Husarenritt musikalisch inszeniert?

Obgleich um 22 Uhr Schluss sein sollte, wurde daraus nichts. „Wer eine hoch motivierte Band einlädt“, so Kranzelbinder, „der muss mit mehr rechnen.“ Zudem gäbe es ja noch zwei Instrumente auf der Bühne im Wartestand: E-Gitarre und Guembri. Und so ging der Abend mit „Grilling crickets“ weiter. Die Idee zu diesem Song kam Kranzelbinder, so sein Worte, bei einem Aufenthalt in einer Strohhütte in Kroatien bei 38 Grad. Die Kinder sollten längst schlafen, tobten herum und draußen hörte man Grillen, eigentlich aber waren es Zikaden. Jedenfalls über das sonore Zirpen schliefen dann die Kinder endlich ein. Schon wieder war situativ eine Kompositionsidee geboren worden. Übrigens, Lukas Kranzelbinder am Guembri erfüllte sich am Ende des Konzertabends einen Herzenswunsch, nämlich mit Kalle Kalima gemeinsam zu musizieren. Irgendwann war aber auch der „geschüttelte Eintopf“ aufgefuttert, doch Kranzelbinder versprach mit Shake Stew wieder mal nach Villingen zu kommen.

© Fotos und Text ferdinand dupuis-panther

Infos

11. September 2021

Line-ups

KUU! – D

Jelena Kuljic (Vocals, Electronics)

Kalle Kalima (Guitar)

Frank Möbus (Guitar)

Christian Lillinger (Drums)

ELINA DUNI / ROB LUFT- ALB/GB

SHAKE STEW

Lukas Kranzelbinder (Double Bass, E-Bass, Guembri)

Astrid Wiesinger (Alto Sax)

Johannes Schleiermacher (Tenor Sax, Flute)

Mario Rom (Trumpet)

Oliver Potratz (Double Bass, E-Bass)

Niki Dolp (Drums, Percussion)

Herbert Pirker (Drums, Percussion)

Gast: Kalle Kalima (Guitar)

Nachschlag Jazzin the Black Forest, Villingen 12.09.2021

Für alle diejenigen, die auf das Freigeistige und das freie Improvisieren im Jazz setzten, war der Aufgalopp am letzten Tag des Festivals genau das Richtige: In Kooperation mit dem Moers Festival kam der Auftritt von mottel _ shea _ barnett_ helm (USA/D) zustande. Nein, die aus Melbourne stammende und nun in Köln lebende Posaunistin Shannon Barnett, die zeitweilig auch in der WDR Big Band zu hören war, trat nicht mit ihrem Kölner Quartett auf, zu dem der Tenorsaxofonist Stefan Karl Schmid, der Bassist David Helm und der Schlagzeuger Fabian Arends gehören, sondern mit zwei anderen Musikern an Stelle von Stefan Karl Schmid und Fabian Arends, nämlich Matt Mottel (Keyboards) und Kevin Shea (Drums). Und warum? Der Schlagzeuger Kevin Shea und Keyboarder Matt Mottel aus New York waren 2021 „Improviser in Residence“ in der Festivalstadt Moers und gemeinsam bekannt als Duo „Talibam“! Diese beiden amerikanischen Musiker holten sich für ihren Auftritt die oben genannten Shannon Barnett und David Helm in ihr Quartett.

Les McCann gab es nicht, aber ...

Wem eher nach dem letzten Konzert mit Shake Stew nach Rhythm&Blues und Artverwandtem war, kam erst zum zweiten Konzert am Schlusstag des Festivals. Nach der eher experimentell ausgerichteten Konzerteröffnung war es dann an Cobody, Musik zu präsentieren, die Referenzen zu Les McCann, den Söhnen Mannheims, DePhazz, Soul Jazz Dynamiters oder Alexander von Schlippenbach in ein Projekt einbrachte, so jedenfalls hieß es in der Vorankündigung. Eigenkompositionen wie „Princess“ mit satten Grooves waren neben bekannten Klassikern der Rockgeschichte wie „White Room“ und „Born to be wild“ zu hören.

Das Trio verstand sich dabei auf die kreativen Interpretationen bekannter Klassiker der Rockgeschichte, angefangen von Cream über Steppenwolf bis The Doors. Selbst eine musikalische Fahrt im Coupé mit Jean-Paul Belmondo als Begleiter, stets plaudernd und Kette rauchend, konnten diejenigen erleben, die ins Theater am Ring gekommen waren. Erstmals wurde bei diesem Konzert die Hammond B3-Orgel des verstorbenen Jazzmusikers Dieter Reith vorgestellt, dessen Instrument jetzt fester Bestandteil des MPS-Studio ist, dank zahlreicher Gönner, wie Friedhelm Schulz in der Anmoderation des Konzerts unterstrich.

Erwin Ditzner saß an einem geradezu minimalistisch zu nennenden Drumset, schien eine Vielzahl seiner rhythmischen Interventionen singend zu begleiten, während Jo Bartmes nicht nur Hammond-Orgel, sondern auch Moog und Rhodes spielte. Doch im Fokus schien von Anbeginn Koscho zu stehen, der nicht nur als Gitarrist, sondern auch als Vokalist aufhorchen ließ. Da funkelte ein bisschen Jim Morrison gemischt mit Jack Bruce auf, wenn die entsprechenden Klassiker musikalisch den Saal füllten und Erinnerungen an wilde Zeiten von Sex and Drugs and Rock’n Roll wach werden ließen.

Nicht nur bei „Princess“, sondern auch im weiteren Verlauf des Konzerts unterstrich Jo Bartmes, dass ihm die zweite Stimme und das melodische Pfeifen liegen. Bei „Princess“ hatte man dabei den Eindruck, Enio Morricone hätte für einige melodische Passagen Pate gestanden. Man dachte dabei hin und wieder an „Spiel mir das Lied vom Tod“, oder? Eine röhrende Gitarre und ein sachtes Blechgetätschel waren die wesentlichen Begleitungen für Jo Bartmes. Hin und wieder gab es Orgelseufzer und Moogschlieren zu vernehmen. Tanzen oder nicht tanzen, schien sich als Frage aufzuwerfen. Doch getanzt wurde nicht. Doch nicht bei einem Jazzfestival. Bei dem bleibt man in seinen weichen Sesseln sitzen! Fein Gestrichenes servierte Ditzner, zelebrierte Beckenräusche und verzichtete vollständig auf Trommelallgewalt. Die Gitarre in den Hände von Koscho röchelte und jaulte. Das man auch mit der Ferse Toms dämpfen kann, zeigte der Schlagzeuger mehrfach, ehe er mit einem Strich am Beckenrand den letzten Ton des Stücks spielte.

Steppenwolf hätten ihre wahre Freude an der variantenreichen Version von „Born to be wild“ gehabt, die als nächstes zu Gehör gebracht wurde. Dumpfes Bassgetrommel machte den Anfang. Dazu gesellte sich das Spiel auf dem Moog. Und dann sang Koscho mit leicht verrauchter Stimme „Get your motor runnin'/Head out on the highway/Looking for adventure“. Und Abenteuer war, was wir hörten, denn hier wurde nicht heruntergespielt, sondern abgewandelt. Das war schon angesichts des Instrumentierung essentiell.

Ins Jahr 1969 ließen wir uns dann zurückbeamen und zu The Allman Brothers sowie deren „Whipping Post“. Gut aufgelegt und im richtigen Rhythmus pendelnd zeigte sich der Schlagzeuger, der sich im Hintergrund stets als aufmerksamer Mitspieler erwies, gelegentlich auch mitsummte. Lichtschwaden breiteten sich in allerlei Knallbunt im Saal aus. Gewünscht oder ungewünscht – das war dabei die Frage. Auffallend war die Interaktion zwischen dem eher rhythmisierend agierenden Bartmes an der Hammond-Orgel einerseits und dem Melodie orientierten Gitarristen. Gelegentlich lag auch Blues in der Luft. Stets aber war das dezente Spiel von Ditzner auffallend, der eben nicht hinter sieben großen Blechen und sechs Standing Toms saß, sondern das Motto „Weniger ist mehr“ vertrat. Rockmusikergehabe war eben nicht angesagt.

Jim Morrison, der Rockpoet aus der Generation 27, hat mit „Riders on the Storm“ einen Klassiker der Rockgeschichte hinterlassen. Teilweise im Duett sangen Koscho und Jo Bartmes den Song, jedenfalls zumindest den Refrain. Es gab thematische Zwischenspiele zu erleben und hier und da meinte man, Koscho hätte sich in ein „Zwischenwesen“ aus Al di Meola und John McLaughlin verwandelt. Jedenfalls spürte man Verve und Esprit der beiden Protagonisten von „Nights in San Francisco“ , aber eben auch den kongenialen, aber den Drogen hingegebenen Morrison, dessen Grab auf dem berühmten Friedhof Père Lachaise bis heute eine Pilgerstätte ist.

Als prätentiöses Sprechen über Drogen und Sex sowie alles, was als Aufreger gilt, wurde die Eigenkomposition „One two three“ eingeführt. Und auf der Hammond erklang bei „Fair Love“ ein Dadadälödlädadada Döda Doda – wenn man überhaupt lautmalerisch die Klangsequenzen wiedergeben kann. Bruchstückhaft waren Satzfragmente wie „we fight no more … take it easy … in the end we fight no more. …“ aus dem Gesungenen herauszufiltern.

Ein Klinikaufenthalt im Bayrischen Wald und der zerbröselnde Eiserne Vorhang waren Anlass für Koscho, „Kasatschok“ zu schreiben, ohne das Getanze von Russen, die in der Hocke ihre Beine in die Luft werfen und sich um die eigene Achse drehen. Und doch irgendwie drängte sich dieses Bild auf, auch als Jo Bartmes das Thema pfiff. Wild ging es bei dem Stück auf alle Fälle zu. Es schienen alle Dämme gebrochen zu sein. Man fragte sich, wann wird das wilde Tempo seineGrenze finden. Na gewiss, beim letzten Ton.

Weiter ging es mit Cream und Jack Bruce, ein Bassist und Sänger, der neben Ginger Baker und Eric Clapton die Rockwelt gewaltig aufhorchen ließ, auch und gerade mit „White Room“. Herausragend war nicht nur der stimmige Gesang von Koscho, sondern auch das Solo von Jo Bartmes an der Hammond. Nach der beschaulichen musikalischen Exkursion mit „Belmondo“ (comp Koscho) hieß es dann „I want you“ . In Techno-Gefilde und melodiöse Weichzeichnung entführte uns das Dreigestirn bei diesem Song, den einst die Beatles gesungen haben. So schloss sich die Exkursion in die glorreiche Zeit zwischen den späten 1960er und 1970er Jahren. Doch halt, eine Zugabe gab es obendrauf: „Scratch“ aus der Feder von Jo Bartmes.

Estland und Russland zu Gast

Und welcher Leckerbissen wartete auf das Publikum am Ende des Festivals? Es war eine estnisch-russische Formation, das Quartett um Alexej Kruglov (saxophones, reeds, voice) und Jaak Sooäär (electro guitar, live electronics), der eine aus Moskau und der andere aus Tallinn, Jazz über Grenzen hinweg sozusagen. Seit zehn Jahren gibt es diese Kooperation. Zustande gekommen ist dabei die Verschmelzung von melodiösen Linien mit wilden elektronischen Klängen, wovon sich die Anwesenden ein Bild machen konnten. Stilgrenzen wurden beim Konzert überschritten. Das Zitieren von bekannten Komponisten wie Tschaikowsky bildete kein Hindernis. Die europäische Klassik floss in die Jazzimprovisationen ein, ohne Dissens. Dafür mussten die „Bilder einer Ausstellung“ ebenso herhalten wie „Schwanensee“.

Die Band unterstrich hierin auch die Unverkrampftheit im Umgang mit dem musikalischen Erbe. Bisweilen hatte man den Eindruck, das Zappaeske sei gewollt und Teil des Programms. Gleiches kann man von dem Zirzensischen sagen, als Alexej Kruglov beispielsweise gleich drei Saxofone in Aktion hatte, darunter zwei Altsaxofone und ein Spielzeugsaxofon. Nicht er allein bespielte diese Instrumente, sondern Jaak Sooäär erwies sich als gelehriger Schüler, der hinter dem Meister stehend, die Klappen der Holzbläser bediente, während Kruglov den Hampelmann gab. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen.

Doch zunächst alles auf Anfang und das hieß „Polovets“, basierend auf einer Arbeit von Alexander Borodin namens „Prinz Igor“. Jaak Sooäär erläuterte vor dem Stück kurz den Inhalt. Was hängen blieb, waren Stichworte wie die Gefangenschaft eines Zaren, ein Khan und zahlreiche Tänzerinnen. Und fürwahr „Prinz Igor“ ist ein Ballett aus der Feder Borodins. Doch wir wurden nicht klassisch bespielt und auch Pirouetten von Tänzerinnen waren nicht zu sehen. Ein Hinhörer war vor allem das Zwiegespräch zwischen einem zunächst surrenden, schnurrenden Altsaxofon und der E-Gitarre, deren Saiten Sooäär zum Schwingen brachte. Einen beschaulichen Tanz präsentierten die beiden nicht, sondern eher den Tanz der Derwische, das wilde Tanzen mit ausufernden Drehbewegungen. Dabei lösten sich nach und nach die anfänglich klassisch anmutenden Formen auf, schien die Ekstase erwünscht.

Wer „Bilder einer Ausstellung“ von Modeste Mussorsky noch nicht kannte, der lernte mit Hilfe des Quartetts Mussorsky auf recht eigene Art und Weise kennen. „Old Castle“ ist eines der Bilder, die der russische Komponist musikalisch transkribierte. Balladenhaft war der Anfang der Interpretation, die zunächst dem E-Gitarristen überlassen war. Schwermütigkeit pur legte sich über die Zuhörer, als Alexej Kruglov seinen Holzbläser an die Lippen setzte. Bei gleichbleibend getragenem Duktus und langsamen Tempo brillierte der Bassist Mihkel Mälgand in einem Solo. Da gab es kein wildes Gestikulieren, sondern Gleichmaß und das Halten der Mitte. Zwischen den bekannten Jazzgitarristen und den Haudegen der Rockmusik siedelte Sooäär sein Spiel an. Die Weite wurde ebenso beschworen wie klassische Bilder von Russland wie Kirchen mit Zwiebeltürmen und weiß getünchte Klöster mit Holzschindelbedachung.

Rimski-Korsakov und sein „Hummelflug“ mussten für die nachfolgende, teilweise komödiantische Inszenierung herhalten. Dass Hummeln so rasant fliegen können, glaubt man nicht. Rasant war das Tempo. Hochfrequenzflügelschläge wurden eingefangen. Und dass die Band genau nach Original spiele, unterstrich Sooärr mehrfach, indem er dem Publikum das entsprechende Notenblatt gleichsam vor die Nase hielt. Spielte Kruglov nun eine Tröte oder das Mundstück seines Holzbläsers? Atemströme im Übermaß waren auszumachen. Irgendwann klatschte Sooäär in die Hände. Das Schicksal der rasenden Hummel, verkörpert durch Kruglov, war besiegelt. Die Hummel taumelte zu Boden.

Dass Kruglov nicht nur ein versierter Saxofonist ist, sondern auch ein Poet, der Eigenes rezitiert, wurde dem Publikum nicht vorenthalten. Die Poesie war nur eine Art Einführung, denn anschließend dominierte die Musik. Sie entführte uns in die Weite einer Landschaft, ob in die Taiga oder nach Kamtschatka konnte nur spekuliert werden. Auch ein wenig Garbarekscher Fjordsound schwang in dem Spiel Kruglovs mit. Dabei war dann eher der Blick gen Horizont und darüber hinaus gemeint. Nochmals erlebten wir „Bilder einer Ausstellung“, als „Baba“ erklang, jedoch mit einer Frischzellenkur. „Das Stück sei schließlich 50 Jahre alt und wir haben nun den wahren Kern des Stücks entdeckt“, so Sooäär ein wenig schelmisch. Ein Hingucker war das Spiel auf zwei Saxofonen, das Kruglov überzeugend gelang. Auch ohne das S-Rohr des Saxofons war Kruglov zu hören. Zischlaute nahmen wir wahr, Gesprochenes im „Rohrkanal“, Murmeln, Drohen, Röcheln und dann auch wieder die thematisch angelegte Melodie zurückfindend. Zwei befreiende Schreie waren dann der „Schlussakkord“. Beinahe an ein Kinderlied wurde man beim Hören von „Ballada o Ljubiv“ erinnert.

Bevor „Rally“ als musikalischer Schlussstein des Konzerts zu bereifen war, machte Sooäär deutlich, dass der Titel ja eigentlich „Perfect Escape“ zu lauten habe. „Wenn ihr tanzen wollt, dann tanzt, dann tanzt auch, wenn ihr keine Tanzfolgen mehr hört“, lautete die nicht ernst gemeinte Aufforderung ans Publikum vorab. Es war auch der E-Gitarrist, der in diesem Stück alle Register zog, einschließlich WAH WAH. Wie man eine Gitarre traktieren kann, unterstrichen einst Jimi Hendrix und Pete Townshend in der Vergangenheit. Da gab es aber noch keinen Jaak Sooäär aus Tallinn, der mal eben den Gitarrenkorpus und Hals über das Notenpult zog, der mit einem Schlägel alle Seiten seines Instruments bearbeitete. Doch um welchen Preis? Das Nachstimmen der Gitarre war angesagt.

Zum Schluss wurde dann „Schwanensee“ gegeben, aber in einer ganz eigenen Fassung, denn bei Tschaikowsky kämen ja gar keine Schwanenküken vor, die das Schwimmen noch lernen müssen. Das habe der russische Meisterkomponist schlicht unterschlagen. Nun sei es Zeit, diesen Umstand zu ändern. So äußerte sich sinngemäß Sooäär, der vielfach in die Rolle eines Conferenciers schlüpfte. Die Anwesenden durften dem musikalisch untermalten Schwimmunterricht bis hin zum eigentlichen „Schwanensee“ folgen und geizten am Ende nicht mit nachhallendem Beifall.

Was wir in diesem Schlussakkord erleben durften, war großes Kino, waren Theatralik, Komödie, Melancholie, Spielwitz – ein bombastisches Abschlusskonzert am Ende eines sehr gelungenen viertägigen Festivals, das im Grunde genommen viel mehr Zuspruch verdient hätte.

© Fotos und Text ferdinand dupuis-panther

Infos

Line-ups

mottel _ shea _ barnett_ helm (USA/D)

Matt Mottel (Keyboards)

Kevin Shea (Drums)

Shannon Barnett (Trombone)

David Helm (Bass)

COBODY (Undercover Groove) (D)

Koscho (Leadguitar, Vocals)

Jo Bartmes (Hammond B3, Vocals)

Erwin Ditzner (Drums, Percussion)

https://www.jazzhalo.be/reviews/cdlpk7-reviews/c/cobody-undercover

ALEXEJ KRUGLOV /JAAK SOOÄÄR QUARTETT (RU/EST)

Alexey Kruglov (saxophones, reeds, voice) und

Jaak Sooäär (electro guitar, live electronics)

Mihkel Mälgand (double bass, bass guitar)

Tanel Ruben (drums, percussion)

https://www.jazzhalo.be/reviews/cdlpk7-reviews/a/alexey-kruglov-jaak-sooaeaer-quartet-tchaikovsky/

Veranstalter

www.mps-villingen.de

Other

In case you LIKE us, please click here:

Foto © Leentje Arnouts

"WAGON JAZZ"

cycle d’interviews réalisées

par Georges Tonla Briquet

our partners:

Hotel-Brasserie

Markt 2 - 8820 TORHOUT

Silvère Mansis

(10.9.1944 - 22.4.2018)

foto © Dirck Brysse

Rik Bevernage

(19.4.1954 - 6.3.2018)

foto © Stefe Jiroflée

Philippe Schoonbrood

(24.5.1957-30.5.2020)

foto © Dominique Houcmant

Claude Loxhay

(18/02/1947 – 02/11/2023)

foto © Marie Gilon

Pedro Soler

(08/06/1938 – 03/08/2024)

foto © Jacky Lepage

Special thanks to our photographers:

Petra Beckers

Ron Beenen

Annie Boedt

Klaas Boelen

Henning Bolte

Serge Braem

Cedric Craps

Luca A. d'Agostino

Christian Deblanc

Philippe De Cleen

Paul De Cloedt

Cindy De Kuyper

Koen Deleu

Ferdinand Dupuis-Panther

Anne Fishburn

Federico Garcia

Jeroen Goddemaer

Robert Hansenne

Serge Heimlich

Dominique Houcmant

Stefe Jiroflée

Herman Klaassen

Philippe Klein

Jos L. Knaepen

Tom Leentjes

Hugo Lefèvre

Jacky Lepage

Olivier Lestoquoit

Eric Malfait

Simas Martinonis

Nina Contini Melis

Anne Panther

France Paquay

Francesca Patella

Quentin Perot

Jean-Jacques Pussiau

Arnold Reyngoudt

Jean Schoubs

Willy Schuyten

Frank Tafuri

Jean-Pierre Tillaert

Tom Vanbesien

Jef Vandebroek

Geert Vandepoele

Guy Van de Poel

Cees van de Ven

Donata van de Ven

Harry van Kesteren

Geert Vanoverschelde

Roger Vantilt

Patrick Van Vlerken

Marie-Anne Ver Eecke

Karine Vergauwen

Frank Verlinden

Jan Vernieuwe

Anders Vranken

Didier Wagner

and to our writers:

Mischa Andriessen

Robin Arends

Marleen Arnouts

Werner Barth

José Bedeur

Henning Bolte

Erik Carrette

Danny De Bock

Denis Desassis

Pierre Dulieu

Ferdinand Dupuis-Panther

Federico Garcia

Paul Godderis

Stephen Godsall

Jean-Pierre Goffin

Claudy Jalet

Chris Joris

Bernard Lefèvre

Mathilde Löffler

Claude Loxhay

Ieva Pakalniškytė

Anne Panther

Etienne Payen

Quentin Perot

Jacques Prouvost

Renato Sclaunich

Yves « JB » Tassin

Herman te Loo

Eric Therer

Georges Tonla Briquet

Henri Vandenberghe

Peter Van De Vijvere

Iwein Van Malderen

Jan Van Stichel

Olivier Verhelst