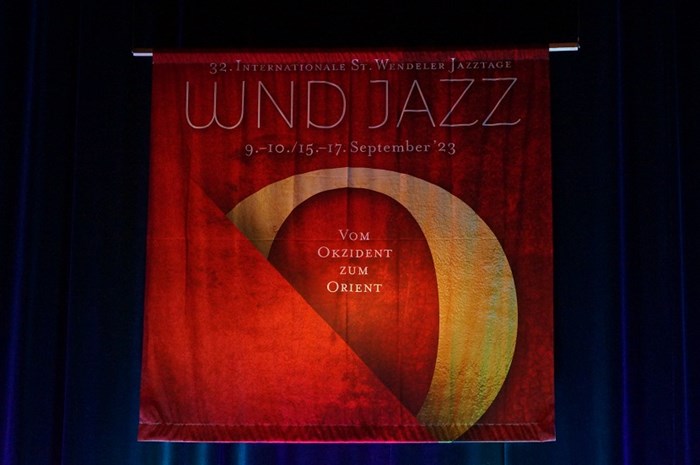

32. Jazztage St. Wendel, 15.-17.Sept. 2023

Vorhang auf hieß es zu sommerlichen Temperaturen für Jazztage, bei denen sich Orient und Okzident begegneten. Das Konzept schien anspruchsvoll, die Wahl der Musiker nicht minder. Die sehr zahlreich im Saalbau St. Wendel Erschienenen nahmen im Verlauf des Festivals an einer musikalischen Reise von Paris zur Donau, von Italien nach Aserbaidschan und von Spanien nach Kuba teil.

Kurz waren die Eröffnungsworte von Ernst Urmetzer, der guten Seele des Festivals, das ohne die Hilfe und Unterstützung zahlreicher Sponsoren und ehrenamtlicher Helfer gar nicht zu bewerkstelligen wäre, so der künstlerische Leiter des Festivals Ernst Urmetzer. Der Bürgermeister der Stadt St. Wendel Peter Klär betonte die Wichtigkeit des Festivals nicht nur für die Stadtkultur, sondern auch für die Kultur im Saarland. Und dann wurde die Bühne freigegeben.

„La vie devant soi“

© fdp

Der Kontrabassist Renaud Garcia-Fons nahm uns mit seinem Trio auf eine musikalische Erkundung von Paris mit. Paris ist die Geburtsstadt von Garcia-Fons. Ihm zur Seite standen der Akkordeonist David Venitucci und der Schlagzeuger und Vibraphonist Stephan Caracci. Das Schlagwerk war allerdings eher als minimalistisch zu charakterisieren. Und noch etwas muss vorweg bemerkt werden: Ein klassischer Kontrabass besitzt vier Saiten, aber Garcia-Fons hat diesen vier Saiten eine hohe C-Saite hinzugefügt, sodass er die Tonfärbungen des Tieftöners erweitern kann. Zudem befand sich zu Füßen des Bassisten ein sogenanntes „Zauberkästlein“. Dies ermöglichte, den Bass zu einem Cello, einer Geige oder einer Oud zu modulieren. Dabei wurden Saiten gezupft, mit dem Bogen angeschlagen oder gestrichen. Hin und wieder überkreuzten sich auch die Hände des Bassisten auf den Saiten des oberen Halses. Insgesamt nutzte Garcia-Fons auch die Lagen dicht vor dem Steg des Halses. Obendrein wurde der Bass auch kurzerhand als Percussions-Instrument umfunktioniert, diente der Korpus dann gleichsam als Schlagwerk, trommelten Finger und Handflächen auf den Korpus des Basses ein.

© fdp

Das Motto des Konzerts lautete, wie auch eine der Kompositionen von Garcia-Fons, „La vie devant soi“, so der Titel eines Buches von Romain Gary; in Deutsch „Du hast das Leben noch vor dir“. Es ist ein sehr lebensbejahender Titel, sehr positiv und optimistisch – und das angesichts der Katastrophen und eines Krieges im Vorgarten Europas. Eröffnet wurde der Abend vom Kontrabassisten solistisch: „Solo CBasse“ stand auf dem Programm. Nahtlos ging das Spiel des Bassisten über in „Revoir Paris“ (dt Paris wiedersehen), gefolgt von einer Fahrt mit der Pariser U-Bahn.

Schon bei den einleitenden Bassklängen hatte man den Eindruck, man schlüpfe in die Rolle des Flaneurs dies- und jenseits der Seine. Ob sich der Bassist bei dem Stück „Revoir Paris“ von dem gleichnamigen Film von 2022 hat anregen lassen, wissen wir nicht. Ohne Frage jedenfalls zeigte uns das Trio um den französischen Bassisten die Winkel der Stadt, nicht nur Eiffelturm, Louvre und Notre Dame. Man meinte jedenfalls, das Plätschern der Seine zu hören, hier und da auch das Tratschen zwischen Café-Besuchern und flinke Schritte durch die Gassen und Treppenläufe hinauf zur Sacré-Cœur de Montmartre. Sah man nicht auch nächtliche Szenen, wie Brassaï sie fotografisch festgehalten hat, und Motten, die durchs Licht der Laternen angezogen wurden?

© ap

Insbesondere beim Zusammenspiel von Bass und Akkordeon drängte sich das Romantische auf, schien auch klassisches französisches Chanson im Spiel zu sein, dachte man an die bekannten Barden wie Brel, Brassens und andere. Im Verlauf des Stücks schien sich der Bass zu einem Cello und dann einer Viola zu wandeln, erlebte man gelegentlich wiederkehrende Basspassagen und eine Art Vogelgezwitscher. Schließlich meinte man gar, man belausche ein Gespräch von Menschen in einer Unterführung, oder? Dezent war das Schlagwerkspiel ausgeformt, meist mit Besen ausgeführt, die über das Trommelfell strichen oder ein kleines Becken streiften.

Nachfolgend schien es, als würden wir das oberirdische Paris verlassen. Wir drängten in den Bauch der Seine-Metropole. Hastige Fahrgäste, die noch unbedingt ihre U-Bahn erreichen wollten, huschten vorbei, so jedenfalls signalisierte es der Duktus des Stücks. Sprunghaft muteten die Basssequenzen an. Dazu gab es ein distinktes Tacktacktack des Schlagzeugers zu hören.

.

© fdp

Weiter ging es durch Paris und nach Montmartre, einfach mal im Vorbeigehen durchstreift, so der Titel des Stücks in deutscher Übersetzung: „Montmartre en courant“. Stark rhythmisch war die Intro angelegt, hörten wir den Schlagwerker gleichsam wie in einer Marching Band agieren. Beinahe ausgelassen und folkloristisch inspiriert gestaltete der Akkordeonist sein Spiel. Hüpften da nicht Kinder über den Bürgersteig, sprangen von Treppenstufe zu Treppenstufe? Wie die Singstimme aus einem Chanson mutete an, was Renaud Garcia-Fons uns im Anschluss darbot.

Ohne Frage schlüpften die drei Musiker auf der Bühne in die Rolle eines Erzählers oder Stadtführers, der uns aber eher das Paris des Fotografen Brassaï näherbrachte als das eines gängigen Reiseführers von heute. Übrigens, dass der oben genannte Titel zur Musik passte, unterstrich der Drummer mit seinem umsichtigen und schnellen Besenspiel, derweil sich der Akkordeonist einem sonoren Erzählton hingab.

Poetisches, so die Ankündigung von Garcia-Fons, sollte bei „Nach dem Regen“ zu hören sein. Stephan Caracci wechselte zum Vibraphon, fügte dem Trio so eine neue Klangfarbe bei und inszenierte durch sein „tropfendes Spiel“ die Nachwehen des Regens. Mit klassischen Anmutungen ließ Garcia-Fons seinen Tieftöner erklingen. Im weiteren Verlauf meinte man, man lausche der Musik des hohen Nordens mit all ihrer Wehmut und ihrer Schwere. Ein Bass, dessen Saiten mit dem Bogen „geklopft“ wurde, traf auf den Tonfolgen-Fluss des Vibraphons. Und den Schluss bildete das Flirren und Schwirren des Basses in seinen tiefsten Lagen.

© fdp

Nach „Rues vagabondes“ wurde unsere Aufmerksamkeit auf die Klangtönungen des Akkordeons gerichtet. „Monsieur Taxi“ wurde besungen. Der eine oder andere Zuhörer musste dabei unter Umständen an den Film „Im Taxi mit Madeleine“ denken, in dem es unter anderem um das verschwundene Paris ging. Wir unternahmen nachfolgend einen Spaziergang an der Seine – gespielt wurde „Le long de la Seine“, ehe „La vie devant soi“ das eigentliche Konzert abrundete. Das Publikum war überaus begeistert und klatschte frenetisch im Stehen. Keine Frage, eine Zugabe wurde gegeben. Stilistisch passte diese hervorragend in die Konzertinszenierung. Arrangiert hatte das Trio ein Chanson von Georges Brassens. Übrigens, eigentlich hätte schon längst Arifa auf der Bühne stehen müssen. Doch das erste Konzert dauerte länger als die dafür eingeplante Zeit.

© fdp

Eine Donaureise, die auch Armenien nicht aussparte

© ap (L) - fdp (R)

So ganz konsistent war die Konzertinszenierung nicht. Eine Donaureise musikalischer Art war angekündigt worden. Doch mit „Armenian Tales“ entfernte man sich sehr weit von einer der wichtigsten Wasseradern Europas, die bei Donaueschingen entspringt und mit dem zu Rumänien zählenden Donaudelta ins Schwarze Meer mündet. Nun gut, nennen wir es künstlerische Freiheit sowie den kursorischen musikalischen Siebenmeilenschritt durch einen Teil Mittel- und Südeuropas darüber hinaus, den Arifa uns darbot. Es ging also der Band wohl weniger um die Musik der Metropolen an der Donau wie Wien und Budapest, als um die der Menschen dies- und jenseits des Stroms. So ist dann auch der Song „Rhodopian Tales“ zu verstehen, der Bezug auf die Rhodopen nimmt, dem flächenmäßig größten Gebirge in Bulgarien..

Spiritus rector des Quartetts ist der in Istanbul aufgewachsene Sjahin During, den wir an Rahmentrommeln, Darbuka und Drums Pad erlebten. Aus Bulgarien stammt der Kavalspieler Zhivko Vasilev, der neben dem in Amsterdam beheimateten Pianisten Franz von Chossy für einen Teil der Kompositionen des Ensembles federführend zeichnet. Schließlich vervollständigte der ungarische Cellist Bence Huszar das Ensemble. Alle einte: ein Stück Weltmusik zu präsentieren.

© fdp

Die ersten beiden Stücke, die der Berichterstatter mit Gewissheit als Konzertteil nennen kann, lauten „Princess of H“ und „Rhodopian Tales“. Wer sich hinter „Princess of H“ verbirgt, erfuhren die Zuhörer nicht. Und noch etwas fehlte aus meiner Sicht: eine kleine Instrumentenkunde zur Kaval. Das möchte ich an dieser Stelle nachholen: Dabei handelt es sich um eine lange, am Mundrand geblasene Längsflöte. Vielleicht ähnlich im Klang wie Ney und Bansuri; das erstere eine persische Flöte und das letztere eine indische Querflöte. Übrigens hatte man während des Konzerts durchaus den Höreindruck Zhivko Vasilev würde auch oder ausschließlich Querflöte spielen

Egal welche Stücke wir hörten, ein ausgeprägter Rhythmus war durchweg zu konstatieren. Gehauchte Flötenklänge waren nicht zu überhören. Manchmal verströmten sie eine gewisse Melancholie, oder? Zugleich aber hatte man den Eindruck, der Flötist würde die landschaftliche Weite in den Donauregionen heraufbeschwören. Für das Delta und das Schwarze Meer mag das stimmen, aber ansonsten durchbricht doch die Donau Gebirge, gibt es bei Weltenburg den sogenannten Donaudurchbruch, eine beeindruckende Schlucht, die der Fluss in die Landschaft gegraben hat.

© fdp

Schlagende und tippende Finger auf der Rahmentrommel sowie Handflächen auf dem Drums Pad erfüllten klanglich den Saalbau. Klangstäbe (?) verbreiteten kristalline Höreindrücke. Oder waren es kleine Glöckchen, die schwirrten? Klangstrudel erzeugte Franz von Chossy mit seinem Tastenspiel, das ab und an im hohen Diskant verharrte.

Zum Klangfluss gehörte auch das gelegentlich gezupfte Cello. Temporeich war ab und an das Spiel auf der Kaval. Da hörte man dann auch Explosivlaute, ein Klicken und Schnalzen. Es klang hin und wieder wie Tpff-Tpff, lauschte man dem Flötenspieler.

Doch nicht nur „Explosives“ vermochte Zhivko Vasilev seiner Flöte zu entlocken, sondern auch samtene Tonfolgen. Sich sanft im Wind wiegenden Kornähren glichen die melodiösen Linien, die an unsere Ohren drangen. Derweil inszenierte der Pianist auf seinem Tastenmöbel sprudelnde Quellen des Klangs. Ohne Frage agierte das Quartett im Kontext von Balkanfolklore, ohne in Balkanova zu verfallen oder gar Klezmer-Anleihen zu nehmen. Cello und Kaval im Spiel vereint schienen einem Erzählmodus verpflichtet. Nur an wenigen Stellen spürte man Dramatik, ansonsten muss man eher von Lyrismus sprechen, wollte man das Gehörte einordnen.

© ap (L) - fdp (R)

An einer Stelle des musikalischen Vortrags drängte sich dem Berichterstatter auch der Vergleich mit irischer Folklore auf, meinte er gar, er höre eine Tin Whistle, eine Schnabelflöte mit sechs Fingerlöchern! Gelegentlich war Schwermütiges überbordend, auch in den Linien, die der Cellist spielte. Auch an ein Lamento musste man hier und da denken, oder? Letzteres galt insbesondere bei dem Vortrag von „Armenian Tales“.

Wild vorbei preschende Pferde „sah“ man in dem als „Danubian Horses“ angekündigten Stück. Übrigens, auf dem Album findet man dieses Stück nicht. Dort sind es thrakische und keine Donau-Pferde die durch Steppenlandschaften galoppieren. Ein neues Stück, das noch nicht in die letzte Platte Eingang fand? Am Ende gab es lang anhaltenden Beifall, der allerdings nicht gar so frenetisch war, wie bei dem Trio um Renaud Garcia-Fons. Doch dieser Beifall war ja intendiert, um die Musiker zu einer Zugabe zu bewegen. Und das geschah dann auch. Unterdessen war es fast Mitternacht geworden.

“The Palm Tree Line“

© fdp

Den zweiten Tag des Festivals eröffnete das Ensemble um den Pianisten Christian Pabst. Über die Musik und das jüngste Album lesen wir in der Ankündigung Folgendes: "Der international renommierte saarländische Pianist und Komponist Christian Pabst präsentiert sein neues Album “The Palm Tree Line”, Musik, die nur zwischen dem 44sten Grad Nord und dem 44sten Grad Süd geschrieben werden konnte. Es ist genau diese Linie, warm, sonnig, voller Leben, Musik und Magie, die dem Album seinen Namen gibt und in der Palmen auf dieser Erde gedeihen. Von italienischer Filmmusik über klassische Musik aus Kuba, von Popularmusik aus Mexiko bis zu von diesen Orten inspirierten Eigenkompositionen … eröffnet sich eine farbenfrohe und elegante Klangwelt."

Die überaus zahlreich Erschienenen nahmen an einem CD-Release-Konzert teil, bei dem das Album “The Palm Tree Line“ vorgestellt wurde. Zum Quartett um Christian Pabst gehören Federico Gili (Akkordeon), Francesco Pierotti (Kontrabass) und Lorenzo Brilli (Schlagzeug).

© fdp

In einer Triobesetzung ohne den Akkordeonisten begann das Konzert. Dabei hörten wir „Alhambra“, komponiert von Ernesto Lecuona. Schlägelschläge vereinten sich mit zartem Basszupfen und dem „Malen mit Sandfarben“. Hörten wir da nicht auch Geläut? Im Verlauf des Stücks meinten wir, Pop meets Jazz, insbesondere bei den differenzierten Pianopassagen. Christian Pabst spielte im Übrigen in einem Zwischenspiel solistisch, ehe wir uns einem „Mambo“ hingeben konnten, einem ursprünglich aus Kuba stammenden Tanz mit sehr charakteristischer Hüftbewegung. Der Mambo, der im Saalbau auf dem Programm stand, ist eine Komposition von Leonard Bernstein, dem Schöpfer u.a. der „West Side Story“. Aus diesem Musical stammt auch der genannte Mambo. Tanzbares erreichte die Ohren der Zuhörer. Diese erlebten auch tonale Strudel, die kurz in einem Malstrom mündeten. Übrigens im Verlauf wurden die Tastenläufe des Pianisten immer rasanter. Wiederkehrende Motivelemente und Triller waren obendrein auszumachen. Diskantes vernahm man.

© fdp

Was nicht nur in diesem Stück, sondern während des ganzen Konzertes zu beobachten war, war die nonverbale Kommunikation zwischen Musiker, ohne auffällige und offensichtliche Gestik, mal ein Zublicken, mal eine gehobene Schulter, mal ein breites Grinsen, Augenkontakte fortwährend.

Die Reise nach Kuba fand ohne Frage eine Fortsetzung, wobei wir uns im sog. Palmengürtel der Erde von Land zu Land, besser von Musikstück zu Musikstück bewegten. Dabei fehlten auch Filmmusiken nicht. Auf diese ist Christian Pabst während des Lockdowns gestoßen, als seine Frau ihn dazu anregte, sich mal italienische Filme anzuschauen und in die Filmgeschichte einzutauchen. Dabei blieben ihm, so Christian Pabst, viele Melodie im Gedächtnis, die man wahrscheinlich als Schlager etikettieren kann. Zu diesen historischen Filmen gehört auch Fellinis „Armacord“ (1972). Die entsprechende Filmmusik schrieb Nino Rota, der auch die für den Film „Der Pate“ komponierte.

© fdp

Der Schlagzeuger schuf den Aufbau von Spannungsbögen. Dazu vernahmen wir einen repetitiv eingestellten Bass, der aber auch das Melodiöse im Blick hatte. Mit Leichtigkeit glitten die auf den Klaviertasten erzeugten Tonfolgen über die Basstieftönigkeit hinweg. Es entstand gleichsam ein klanglicher „Fliegender Teppich“. Stete Muster des Basses verschmolzen nach und nach mit energieaufgeladenem Klavierspiel. Hörte man genau zu, so hatte die Filmmusik auch etwas von Pathos und einer gewissen Schwülstigkeit. Schließlich breitete sich nach dem eingewobenen Basssolo ein nachhaltiger Lyrismus aus. Mit all seiner Schlagkraft beendete der Schlagzeuger dann die arrangierte Filmmusik.

© fdp

Nachfolgend stieß der Akkordeonist Frederico Gili zum Trio hinzu und erweiterte das Klangspektrum, das wir erleben konnten. Mit „O cielo ce manna 'sti ccose“ wurde eine weitere Filmmusik dargeboten. Zu hören war und ist diese in dem Film „Die Hochzeit auf Italienisch“ mit Sophia Loren und Marcello Mastroianni in den Hauptrollen. Bekannt wurde die Musik vor allem durch Fred Bongusto, italienischer Crooner und Komponist. Herzschmerz, wie in Schlagern üblich, erwartete uns und dank des Akkordeonisten auch ein wenig Musette.

Trotz seines Nachnamens sei er ganz und gar nicht religiös, meinte Christian Pabst bei der Ankündigung der Eigenkomposition „Kimnara“. Doch die buddhistische Lehre fasziniere ihn schon, vor allem wegen der verschiedenen Gottheiten, darunter der Gott der Musik in Gestalt eines goldenen Vogels. Zu dem Begriff „Kimnara“ findet man aber auch den Hinweis auf die hinduistische und buddhistische Mythologie mit der Gestalt als Gott der Musik, halb Mensch und halb Pferd.

© fdp

Gelegentlich meinte man, man erlebe einen Tastenrausch, eine Ekstase, tonale Stromschnellen, lauschte man dem Spiel des Pianisten. In ruhige Fahrwasser geleitete uns hingegen der Akkordeonist. Derweil forcierte der Schlagzeuger mit Verve das Tempo, ehe Trommelverwischungen den Schlusspunkt setzten.

Dass ein Quartett in seinen einzelnen Bestandteilen zur Wort kam, unterstrich das nachfolgende Solo des Akkordeonisten. Gebannt lauschten wir „Chorale (Racconto di un’alba)“. Anschließend spielte das Quartett ein Jazzstandard von 1942 geschrieben von Dizzy Gillespie. Gedacht war „Woody n You“ als Hommage an Woody Herman. Auch ohne die Trompete Gillespies überzeugte das Quartett mit diesem Stück. Schließlich verneigte sich die Band auch vor Carla Bley und trug „Ida Lupino“ vor. Der Schlussapplaus war sehr nachhaltig und anhaltend. So war eine Zugabe keine Frage: „ Amara Terra Mia“ rundete dann das Konzert des Christian Pabst Quartetts ab.

© ap

„Ein eurasischer Brad Meldau“

© fdp

Vergleiche sind nicht immer treffgenau, aber lassen wir mal dieses Zitat aus dem Ankündigungstext des Konzerts so stehen. Weiter lesen wir: „Isfar Sarabski ist ein Pianist aus Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan. Das Land mit den Nachbarn Türkei, Russland und Iran war schon immer ganz unterschiedlichen kulturellen Einflüssen ausgesetzt. Zwischen persischer und arabischer Musik ist die aserbaidschanische Tradition der Mugham-Musik verortet.“

Das Ensemble, das wir hörten, besteht neben dem Pianisten Isfar Sarabski aus Bahruz Zeynal (Tar), Makar Novikov (Kontrabass) und Sasha Mashin (Schlagzeug).

© fdp

Mugham-Musik ist „Musik vom Herzen“. Zusammen mit der Kamantsche (Stachelgeige) und der Gaval (Trommel) ist die Tar - eine Langhalslaute - eines der drei Hauptinstrumente, mit der Mugham gespielt wird. Der Korpus der Tar wird aus einem Holzblock gefertigt. Das Instrument an sich ist ein Kunstwerk und ein so wichtiger Bestandteil der aserbaidschanischen Kultur, dass es auf Münzen und Geldscheinen abgebildet ist. Zu diesem Instrument gab es vor dem Konzert eine kleine Instrumentenkunde; denn wer kennt diese Langhauslaute aus Asien schon.

Dankenswerter Weise führte Ernst Urmetzer uns vor dem Konzert in die weiteren Feinheiten der Tar ein. So erfuhren wir, dass das Instrument 11 Saiten hat und 21 Bünde. Die Bundabstände in 1/4-Ton, 1/2-Ton und 1 1/2-Ton. Achtförmig ist der Resonanzkörper. Ein Klangbeispiel, das uns von Bahruz Zeyna vorgestellt wurde, machte deutlich, dass die Tonfolgen ähnlich kurz schwingen wie bei einem Banjo.

© fdp

Zu Beginn des Konzerts erlebten wir ein Tar-Solo. Dabei konnte man auch Ähnlichkeiten zu einer Saz ausloten. Kurze gruppierte Tonfolgen drangen an unsere Ohren, verstärkt durch Mikrofone, die der Tar einen nachhaltigen Klang ermöglichten. Die Linien, die der Tarspieler vortrug, glichen einem in die Luft geworfenen Band, dass sich in Bögen und Schleifen entfaltet. Tiefe Basssetzungen vernahmen wir beim Tastenspiel des Pianisten, der in seinem Spiel auch kurze Pausen eingebaut hatte. Liedhaftes mit klassischen Bezügen kristallisierte sich heraus, dabei den höchsten Diskant nicht aussparend.

Im Gegensatz zum Konzert des Christian Pabst Quartetts erschienen die Musiker auf der Bühne sehr auf sich selbst gerichtet. Jeder schien in seinem Klangkokon gefangen. Musikalisch wurden Strukturen insbesondere durch das fulminante Schlagwerkspiel aufgebrochen. Kaskadierungen gehörten zum Duktus. Temporeich entwickelte sich das Stück, bei dem es sich wohl um „Horses of Karabakh“ handelte. Die entsprechende Ansage war leider schwer zu verstehen.

© fdp

Auffallend war im Verlauf des Konzerts, dass der Pianist zwar die roten Fäden in den Händen hielt, aber Teile des Ensembles durchaus eigene Noten und einen eigenen Duktus zum Tragen brachten. So auch in einem weiteren Stück der Bassist, der sich nicht allein in die tonalen Abgründe seines Instruments begab, sondern auch das Hochtönige des 4-Saiters vorstellte. Gleichsam eine Klanggouache in erdigen Tönen war ihm zu verdanken. Der Drummer sorgte immer wieder für Höhepunkte, für Explosion, für Entladung. Bisweilen vernahm man eine wimmernde Tar, die hier und da klanglich auch einer Mandoline nahekam. Klaviersequenzen schienen einem Flic-Flac zu gleichen. Überraschende Enden gehörten zur Inszenierung des Trios bzw. Quartetts.

Im Ohr geblieben ist dem Berichterstatter vor allem der Blues, der Teil des Konzerts ausmachte. Wenn der Berichterstatter es richtig verstanden hat, dann lautete der Titel „Behind the Train Station“. Wie wir wissen ist Blues nicht gleich Blues, wie ja John Lee Hooker nicht B. B. King ist, sondern beide lediglich Facetten des Blues repräsentieren. So hatte man bei dem vorliegenden Stück auch eher den Eindruck, man erlebe das Rangieren von Lokomotiven, oder? Vor allem der Bassist spielte allerdings sehr im Blues-Schema., im Duktus des traditionellen Blues.

Jazz for Kids – “Die Klapperschlange tanzt Tarantella”

© fdp

Und worum ging es in der Geschichte? Es gab viel zu entdecken für Augen und Ohren: ein glückliches tunesisches Mädchen namens Aisha. In ihrem kleinen Dorf in Tunesien liegt der von einer Tarantel gebissene Vater krank zuhause. Aisha macht sich auf den Weg, den berühmten Medizinmann in Neapel ausfindig zu machen, der Tarantelbisse mit Musik kurieren kann. Doch wie kommt Aisha zu dem Medizinmann in Italien? Auf dem Weg strandet sie in der Türkei und erlebt wie eine Schar völlig verrückter Vögel durch das offene Küchenfenster in ein Haus fliegt und dort Chaos anrichtet. Dank der Hilfe von Wandermusikanten gelangt Aisha schließlich im Tour-Bus nach Neapel und erlebt bald die Heilung des Vaters, der sich nach einer flotten Rhythmusprise einer italienischen Tarantella aufsetzen kann, dann das linke Bein aus dem Bett bewegen kann und anschließend das rechte. Mit Hilfe kann er ein paar Schritte gehen und als der Rhythmus inmer schneller wird, kann er sogar tanzen. Dank Tarantella wurde Aishas Vater vollständig gesund, verschwand das Spinnengift aus seinem Körper. Ende gut, alles gut!

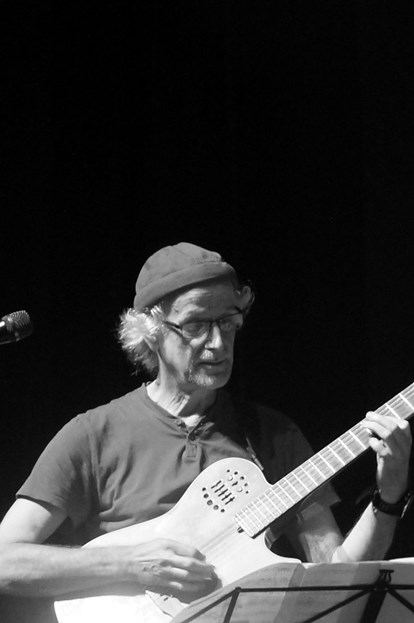

Erzählt wurde das Märchen von der wundersamen Heilung durch die Tarantella von nachstehend genannten Musikern: Annette Maye (Klarinette, Bassklarinette), Andreas Heuser (Gitarre, Glissentar) und Jonas Völker (Rahmentrommeln, Percussion).

© fdp

Gut gefüllt war der Saalbau. Ernst Urmetzer begrüßte Groß und Klein mit „Guten Morgen“. Etwas verhalten antwortete das Publikum, sodass es zu einem erst kräftigen und dann flüsternden „Guten Morgen“ aufgefordert wurde. Vom Bühnenhintergrund näherten sich die drei genannten Musiker, die dabei musizierten. Gerufen wurden sie von den anwesenden Kindern: „Andreas, Jonas, Annette!“ Folkloristisch war das, was musikalisch zu hören war. Bisweilen klang es auch nach Schlager, auf keinen Fall aber nach der Musik Nordafrikas wie Gnawa. FisFüz, so der Name der drei Musiker, nahm auf der Bühne Platz. Annette schlüpfte nicht nur in die Rolle der Erzählerin, sondern auch in die Rolle von Aishe. Eine lila-blaue Haarschleife reichte für den Rollenwechsel. Sie begann die Geschichte von dem Tarantel-Biss zu erzählen, eine Geschichte, die in Neapel endete.

Mit auf die Reise kam in einem Körbchen auch Aishes Haustier, eine Blindschleiche, die die Gestalt einer Klarinette besaß. Das eine „Blindschleiche“ wandelbar ist, zeigte Annette Maye, indem sie die Klarinette in einzelne Teile zerlegte un hörbar machte, welche Klangvielfalt jeweils zu erzielen ist, von ganz tief bis ganz hoch. Das Musikalische wurde immer wieder durch das Erzählende unterbrochen, von dem Kamelritt Aishes an die Küste und dem Suchen nach einem Großsegler, der sie über das Mittelmeer bringen sollte. Nordafrikanische Rhythmen erklangen und die lang gezogenen, dunkeltönigen Saitenklänge der Gitarre symbolisierten ein Kamel. Hochtöniges steuerte die Klarinettistin bei, die dabei durchaus einen „orientalischen Duktus“ pflegte.

© fdp

Endlich traf Aishe auch den Kapitän, gespielt von Jonas Völker. Doch was braucht ein Segler? Wind, viel Wind und gemeinsam mit den Anwesenden erzeugte der Kapitän Wind. Dabei hörte man auch immer schneller werdende Rhythmen, die auf Bongos getrommelt wurden. Und so viel Wind kam auf, dass Aishes Bluse zu flattern begann, da auch das Publikum für mächtig Wind sorgte, mittels verteilter Perkussionsinstrumente wie Shakers. Schließlich war Land in Sicht.

Doch der Segler hatte angesichts des Windes nicht Kurs auf Italien genommen, sondern war an der Küste der Türkei gelandet. Passend dazu hörten wir eine türkische Volksweise mit Gesang, dank an Annette Maye. Aishe fragte sich nun, wie sie denn nach Italien kommen sollte. Doch zunächst kreiste ein Schwarm von tschilpenden und zwitschernden Vögeln um sie. Es schienen diebische Elster darunter zu sein, denn als Aishe nach ihrem mitgenommenen Geld schauen wollte, war dies verschwunden. Zudem richtete die Vogelschar im Inneren eines Hauses, Chaos an, zerstörte Geschirr, was durch das rhythmische Schlagen mit zwei Schneebesen auf einen Topf musikalisch nahegebracht wurde.

© fdp

Zum Glück kamen dann Wandermusiker des Wegs, die Aishe mitnehmen wollten. Doch die Bedingung war, dass sie drei Tiere nachahmen kann. Na, das war ein Kinderspiel. Klapperstorch, Möwe und Pferd inszenierten die Musiker mittels Geräuschen. Und auf Zuruf forderten die Kinder im Publikum noch einen Löwen und eine Giraffe zu imitieren. Und das wurde auch sogleich umgesetzt, ehe es dann flugs mit dem Tour-Bus nach Italien ging. Wie gesagt, das Allerheilmittel, die Tarantella, kam dann ins Spiel, wie oben bereits kurz aufgeführt.

Ana Carla Maza (Gesang /Cello) - das Finale am 17.9.2023

© fdp

Zur Ankündigung: „Mazas Cello-Spiel ist virtuos, ihr Gesang mitreißend. Dabei ist sie nicht nur eine exzellente Musikerin, sondern auch eine echte Entertainerin, die das Publikum mitnimmt und karibisches Flair und geballte pure Lebensfreude versprüht.“ Nun ja, Papier ist ja geduldig.

Schon der Bühnenauftritt in einem kurzen rosa Tüllkleid mit Rüschenschleppe war Irritation, für manche auch ein Hingucker. Ebenso irritierend waren die ausladenden Gesten zwischen und beim Cellospiel. Das schien sehr inszeniert und auf Wirkung abzielend. Nun mögen Primaballerinas und auch Artisten in der Zirkusmanege einen derartigen „Gestenschatz“ durchaus pflegen, aber im Jazz ist Manieriertheit doch wohl eher fehl am Platz.

Um es vorwegzunehmen, der Berichterstatter schätzt weder Rudelsingen während eines Konzertes noch rhythmisches oder arhythmisches Klatschen. Beides war jedoch Teil der Inszenierung des Auftritts. Den Funken von der Bühne auf die Zuschauer überspringen zu lassen, ist berechtigt. Muss es aber derart mit Aufforderung geschehen wie in diesem Konzert?

Ohne Frage das Cellospiel war technisch versiert und bis in letzte I-Tüpfelchen ausgereizt. Das betraf das Bogenspiel genauso wie das Pizzicato. Dass der Korpus auch als Perkussionsinstrument dienen kann, stellte die spanisch-kubanische Musikerin ebenfalls unter Beweis. Der Wechsel zwischen Bogenstrich, Bogenschlag und Pizzicato erschien für die Dramatisierung der jeweiligen Stücke notwendig. Schloss man die Augen, so erlebte man bildlich gesprochen prasselnden Regen und Hufgetrappel, wurden die Cellosaiten in Schwingungen versetzt.

© fdp

Die Musikerin entführte uns in die Dominikanische Republik, nach Kuba und nach Jamaika. Merengue war ebenso zu erleben wie Reggae und bei einem weiteren Stück auch Ska. Mit Oh-oh befeuerte Ana Carla Maza ihr Spiel und auch ihren Gesang. Wir kamen musikalisch dem Geburtsort der Musikerin in Habana nahe, als „Bahía“ gespielt wurde. Und auch ein Exkurs ins französische Chanson und nach Paris stand auf dem Programm.

Am beeindruckendsten war schließlich eine Komposition Mazas zum 100. Geburtstag von Astor Piazzolla. Da mischte sich bisweilen der argentinische Tango mit seiner klaren Schrittfolge mit dem weichen Klang des wehmütigen finnischen Tangos, oder? Schließlich bekannte sich Maza auch zur Karibik, als sie in „Caribe“ sang: „Caribe soy“.

Afro-kubanischer Jazz zum Abschluss

Zum Abschluss des Festivals brannte Michael Olivera mit seinem Sextett The Cuban Jazz Syndicate ein Feuerwerk an komplexen Rhythmen, Harmonien und himmlischen Melodien ab. Zu erleben war ein Mix aus afro-kubanischer Musik, zeitgenössischem Jazz und Flamenco. Packende Improvisationen wechselten überraschend zu traditionellen Songs, die wiederum in originellen Arrangements verarbeitet wurden. Rhythmus, Rhythmus und nochmals Rhythmus waren prägnant. Atemberaubend war die Virtuosität der Musiker auf der Saalbau-Bühne. Irgendwie schienen auch Tito Puente, Arturo Sandoval und Paquito D’Rivera im Geiste anwesend gewesen zu sein.

© Text und Fotos Ferdinand Dupuis-Panther (fdp) / Anne Panther (ap)

Other

In case you LIKE us, please click here:

Foto © Leentje Arnouts

"WAGON JAZZ"

cycle d’interviews réalisées

par Georges Tonla Briquet

our partners:

Hotel-Brasserie

Markt 2 - 8820 TORHOUT

Silvère Mansis

(10.9.1944 - 22.4.2018)

foto © Dirck Brysse

Rik Bevernage

(19.4.1954 - 6.3.2018)

foto © Stefe Jiroflée

Philippe Schoonbrood

(24.5.1957-30.5.2020)

foto © Dominique Houcmant

Claude Loxhay

(18/02/1947 – 02/11/2023)

foto © Marie Gilon

Pedro Soler

(08/06/1938 – 03/08/2024)

foto © Jacky Lepage

Special thanks to our photographers:

Petra Beckers

Ron Beenen

Annie Boedt

Klaas Boelen

Henning Bolte

Serge Braem

Cedric Craps

Luca A. d'Agostino

Christian Deblanc

Philippe De Cleen

Paul De Cloedt

Cindy De Kuyper

Koen Deleu

Ferdinand Dupuis-Panther

Anne Fishburn

Federico Garcia

Jeroen Goddemaer

Robert Hansenne

Serge Heimlich

Dominique Houcmant

Stefe Jiroflée

Herman Klaassen

Philippe Klein

Jos L. Knaepen

Tom Leentjes

Hugo Lefèvre

Jacky Lepage

Olivier Lestoquoit

Eric Malfait

Simas Martinonis

Nina Contini Melis

Anne Panther

France Paquay

Francesca Patella

Quentin Perot

Jean-Jacques Pussiau

Arnold Reyngoudt

Jean Schoubs

Willy Schuyten

Frank Tafuri

Jean-Pierre Tillaert

Tom Vanbesien

Jef Vandebroek

Geert Vandepoele

Guy Van de Poel

Cees van de Ven

Donata van de Ven

Harry van Kesteren

Geert Vanoverschelde

Roger Vantilt

Patrick Van Vlerken

Marie-Anne Ver Eecke

Karine Vergauwen

Frank Verlinden

Jan Vernieuwe

Anders Vranken

Didier Wagner

and to our writers:

Mischa Andriessen

Robin Arends

Marleen Arnouts

Werner Barth

José Bedeur

Henning Bolte

Erik Carrette

Danny De Bock

Denis Desassis

Pierre Dulieu

Ferdinand Dupuis-Panther

Federico Garcia

Paul Godderis

Stephen Godsall

Jean-Pierre Goffin

Claudy Jalet

Chris Joris

Bernard Lefèvre

Mathilde Löffler

Claude Loxhay

Ieva Pakalniškytė

Anne Panther

Etienne Payen

Quentin Perot

Jacques Prouvost

Renato Sclaunich

Yves « JB » Tassin

Herman te Loo

Eric Therer

Georges Tonla Briquet

Henri Vandenberghe

Peter Van De Vijvere

Iwein Van Malderen

Jan Van Stichel

Olivier Verhelst