Bits and Pieces from Down Under #1

Various

Lionsharecords / Earshift Music / Coolit! Records / Lion’s Paw Records

John Scurry’s Reverse Swing / Peggy Lee & Cole Schmidt / Glenn Doig / Ross McHenry / Number Junky / I Hold the Lion’s Paw

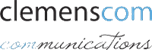

Photo © Annie Boedt

John Scurry’s Reverse Swing – Aérogramme

Lionsharecords

Im Zusammenhang mit dem Album lesen wir, dass der amerikanische Jazzjournalist Michael Steinman begeistert in der Post Matinee schreibt: “Scurry’s music, although irresistibly swinging, is MUSIC first, jazz second: melodic, surprising but inevitable (to steal from Whitney Balliett) with its bright eyes on us, sometimes teary, sometimes winking, even tenderly sleepy. I imagine a dance programme ranging from uptown funk to pastoralia, or soundtrack music for a never seen Dennis Potter project. Alec Wilder would have admired this: Ellington, too. I want a second and third volume.”

Mit diesem Album reisen wir weit zurück in der Jazzgeschichte. Auch wenn alle Titel des Albums neue Kompositionen sind, so ist doch der Stil ein alter, nämlich Swing. Bisweilen meint man auch Dixieland herauszuhören wie im Eröffnungsstück „St. Cyr“. Für viele mag Swing altbacken sein, doch Swing und Lindy Hop erfreuen sich ähnlich wie Salsa und Tango in der Gruppe der U30 besonderer Beliebtheit. Das ist nicht das sonstige körperliche Herumgehampel und Gezucke wie bei Popmusik, sondern folgt festgelegten Tanzschritten und Tanzformen, ob nun dazu Ragtime-Style-Musik auf dem Klavier erklingt oder der sanfte Klang einer Klarinette wie im besagten Eröffnungsstück. Pianist und Klarinettist haben das Thema des Stück phrasiert. Zu hören sind im Übrigen Matt Boden und Brennan Hamilton Smith. Getragen kommen die Bläser in „Aerogramme“ daher. Aus den versammelten Bläsern tritt im weiteren Verlauf unter anderem der Posaunist James Macaulay ins Rampenlicht. Matt Boden ist an weißen und schwarzen Tasten unterwegs, mit Verve und Sanftheit in einem Atemzug. Und auch der Klarinettist ist mit seiner Weichzeichnung des Themas zu hören. Zudem stellt er uns auch die stimmlichen Höhen dieses Holzbläser vor. Hören wir gemeinsam mit den erwähnten Bläsern nicht auch Stephen Grant am Altsaxofon?

Eine leichte Note „Latin Flair“ und „Brasilianischer Jazz“ verspürt man bei „Breakfast At Rossmoyne“. Man lausche aufmerksam dem feinen Trompetensolo von Eugene Ball. Und auch der Klarinettist Brennan Hamilton Smith ist solistisch mit seinen Paraphrasierungen zu hören. Beide lassen Ipanema, Copacabana und mehr spüren, oder? An die Ära der großen Orchester, ob von Duke Ellington oder Benny Goodman oder Jimmy Dorsey kann man sich bei „A Butcher's Hook“ erinnern. Sam Keevers ist in diesem Stück der Pianist, Julien Wilson der Tenorsaxofonist. Diese wie auch die anderen Musiker animieren ohne Frage dazu, eine kesse Sohle aufs Parkett zu legen. Let’s swing! Oh Moment, ist da nicht auch ein wenig Bossa beigemischt worden? Na dann also Swing-Bossa?

„Un Petit Regard“ wartet mit einem wunderbaren Trompetensolo auf. Zugleich muss man beim Hören an einen Café-Besuch im Sommer denken. Dann wird die Terrasse zu einem Tanzboden, wo sich die Paare graziös unter anderem zur Klarinettenmusik bewegen. Und auch der Spiritus Rector des Projekts „Aerogramme“ John Scurry ist an der Gitarre zu erleben, begleitet von den Besenschlägen eines Danny Smith, dem Drummer.

Ein wenig an irische Folksongs muss man bei „Saturdays“ denken, auch wenn Fiddel und Rahmentrommel fehlen. Und auch eine Tin Whistle hören wir nicht. Dafür erheben der Posaunist und der Altsaxofonist ihre Stimmen. Es ist die Musik, die auch die des britischen Films „Fisherman’s Friend“ in die Charts katapultiert hat. Nachfolgend hören wir dann „Blues On A Tram“, ein Stück in gemäßigtem Tempo. Pierre Jaquinot ist bei diesem Track an der Gitarre zu hören, dabei nicht klassische Bluesriffs oder Bottleneck spielend. Großartig ist obendrein das Trompetensolo, was zu hören ist. Ein Ende findet „Reverse Swing“ schließlich in „For The Pets“.

© fdp 2025

Info

http://www.lionsharecords.com

BANDCAMP

Musicians

John Scurry – guitar

Eugene Ball - trumpet (vocals on 14)

Brennan Hamilton Smith - clarinet / bass clarinet

James Macaulay - trombone (vocals on 14)

Matt Boden - piano (1, 2, 5, 11, 12 + bonus tracks 17, 18, 19)

Sam Keevers - piano (3, 4, 7, 8, 9, 10, 13)

Howard Cairns - bass

Danny Fischer - drums

With special guests:

Stephen Grant - alto sax (2, 6, 9, 11, 13 + vocals on 14)

Julien Wilson - tenor sax (7, 8)

Pierre Jaquinot - guitar (bonus tracks 15, 20)

Tracks

1.St.Cyr 06:22

2.Aerogramme 05:18

3.Breakfast At Rossmoyne 07:47

4.Catwalk 04:50

5.In A Raking Light 05:43

6.Dodgy Drivers 04:22

7.A Butcher's Hook 04:56

8.Patricia Jean 05:59

9.Make Use Of Things 04:34

10.The Night The Foxes 05:29

11.Drawing Room 05:01

12.Un Petit Regard 06:56

13.Frail Sacred Beauty 07:25

14.Saturdays 02:59

15.Blues On A Tram 05:34

16.Hoyard's Way 08:15

17.Pirouette 06:23

18.Brother Bob 07:25

19.When Shadows Pass 06:08

20.For The Pets 05:09

Peggy Lee & Cole Schmidt

Forever Stories of Moving Parties

Earshift Music

Über das „Duo-Projekt“ lesen wir in einem O-Tone der Cellistin Peggy Lee: "This project was born out of Cole and I playing in each other's bands. We decided to regularly get together to play as a duo, regardless of whether there was an upcoming gig or not. We would improvise and workshop new compositional ideas." Des weiteren erfahren wir über das Album in einem O-Ton Nachstehendes: "The initial concept for the record had to do with hosting a party," ... "[one] that included all kinds of people and characters connecting on different conversations in different rooms of the house."

Elektronika scheint heutzutage unterdessen zum guten Ton des Jazz zu gehören, derweil eine Cellistin und Jazz eher eine Seltenheit ist. Beide „Klangkörper“ finden sich auf Augenhöhe auf diesem Album; auf einem Titel ist das Fagott mit seiner Klangfärbung der besonderen Art zu vernehmen.

Zu Beginn vernehmen wir ein Rauschen, das scheinbare Stimmen eines Saiteninstruments, Cello oder Gitarre, ehe dann für kurze Zeit ein Bläserklang an unsere Ohren dringt. Nachfolgend ist der Bogenstrich auf dem Cello durchdringend. Im Hintergrund scheint ein Trommelstock auf einen Holzklotz zu schlagen. Fein gestimmt ist die Gitarre, beinahe fragil anmutend. JP Carter lässt seine Trompete erschallen, begleitet von Cole Schmidt an der Gitarre. Es klingt ein wenig nach Pop, was wir hören, und doch auch nach Jazz. Insbesondere das Trompetenspiel bleibt nachhaltig im Gedächtnis haften. Die beiden Saiteninstrumente werden nachfolgend miteinander verwoben. Dabei hören wir Peggy Lee und Cole Schmidt, zu denen noch JP Carter stößt, der sich so anhört, als spiele er in einer traditionellen Banda, die während der Semana Santa durch Sevillas Straßen zieht. Ungewöhnlich ist der Titel des zweiten Tracks: „Removing Clocks From A Heated House“. Gar nicht ungewöhnlich, sondern eine melodische Schmeichelei erleben wir dank an den Gitarristen und Trompeter. Und vernehmen wir dann nicht auch kreischenden Vogelgesang und Sirenen-Klänge? Sehr lieblich ist das, was der Gitarrist vorträgt, in sich wiederholenden kleinen Motiven zum Schluss des Stücks. „I will come back“ vereint den weichen, dunklen Klang des Cellos und Gesang in einer fremd anmutenden, wohl asiatischen Sprache. Die in Korea geborene Sunny Kim wird im Line-up als Vokalistin genannt. So ist es wohl Koreanisch, das wir hören, und für uns in der westlichen Welt nach Kunstsprache klingt, nach rezitierten Morphemen. Es folgen Stücke wie das songhafte, romantisch anmutende „Doctor Dawn“. Zudsem lauschen wir dem konzertanten, „fernöstlich anmutenden“ sowie stellenweise folkloristisch ausgeformten „Mercy“, fokussiert man sich auf die Cello-Sequenzen. „Absences“ besticht hingegen mit einer sensiblen Verknüpfung von Trompetensequenz und Stimmbeifügung, dank an Erika Angell, sowie dramatisierender Elektronika.

„Sun Gods“, sprich Sonnengötter, erleben wir als Hörer des Albums außerdem. Hier das durchdringende Cello und dort die glockenhellen Passagen des Gitarristen – das sind Gegenspieler auf den ersten Blick, die sich in einem Duetts vereinen. Durchaus mit zurückhaltendem Tempo agieren die beiden „Bandleader“ des Ensembles. Zu diesen stößt dann noch der Trompeter mit seinen Sequenzen, die scheinbar aus dem Off kommen. Und unter dem Spiel der drei Genannten liegt ein Klangteppich, der an einen Malstrom bzw. einen brodelnden sich entleeren Vulkan denken lässt.

Noch ein Wort zu „For Ron Miles“, ehe dann mit „Coda“ der Schlussakkord des Albums erreicht ist. Peggy Lee eröffnet das Stück. Oder ist es die Violinistin Meredith Bates? In diesem Stück vernimmt man auch das Fagott von Sara Schoenbeck sowie Wayne Horvitz am Piano. Insgesamt ist das Album ein beeindruckendes Klangerlebnis, auch wegen des weit gefächerten, Instrumentenspektrums!

© fdp 2025

Info

https://www.earshift.com

https://linktr.ee/coleschmidtprivate

https://peggylee-cellist-improviser-composer.weebly.com

Line-up

Peggy Lee - cello

Cole Schmidt - guitars

JP Carter - trumpet & electronics (1,2,5,6,9,13)

Mili Hong - drums (1,2,4,5,9,12)

Lisen Rylander Löve - tenor saxophone, electronics, & voice (1,4,5,10)

Wayne Horvitz - piano, organ, wurlitzer, & electronics (1,3,7,8,11,13)

Meredith Bates - violin (1,2,5,7,8,10,11,13)

Frank Rosaly - electronics (2,6,8,9)

Erika Angell - voice & electronics (2,4,6,12,13)

Sunny Kim - voice & electronics (3,6,8)

Dylan van der Schyff - drums & percussion (3,5,7,8,11,13)

Melissa Hubert - flute (1,7,8,11,13)

James Goddard - alto saxophone (8)

James Meger - electric bass, synth bass, processing (6,7,9)

Sara Schoenbeck - bassoon (13).

Tracks

1. Blame

2. Removing Clocks From A Heated House

3. It Will Come Back

4. Doctor Dawn

5. Mercy

6. Absences

7. Try To Waltz

8. Gloop

9. Sun Gods

10. 7:02PM

11. Old Rookie

12. Fallride

13. For Ron Miles

14. Coda

Glenn Doig – Trio

Earshift Music

Der Pianist Glenn Doig ließ Folgendes zu seinem Debütalbum verlauten: “These songs evoke bittersweet moods, blending tonality with singable melodic fragments that are reframed in unexpected ways. The trio format has allowed me to reconnect with the piano and explore its sonic possibilities in a deeply personal way.” Zu hören sind neben dem Pianisten der Bassist Brett Hirst und der Drummer Simon Barker. Und das Label charakterisiert die Musik, die zu hören ist wie folgt: „Trio offers a range of musical moods, reflecting Doig’s influences while carving out a distinct identity that is unmistakably his own. Each composition is a study in balance, with concise forms and strong melodies guiding the listener through sophisticated harmonic and rhythmic landscapes.”

Ein sinniger Titel steht am Anfang des Albums: „Beginning“. Furioser Schlagwerkrausch empfängt uns, ehe der Pianist die schwarzen und weißen Tasten anschlägt. Was er spielt, lässt an die Schritte von jemandem denken, der vor etwas davon läuft, sich kurz umschaut und dann hierhin und dorthin läuft. Unablässig vernehmen wir den „Schauer des Schlagwerks“, das den Hintergrund des Klangraums einnimmt. Die musikalische Botschaft von Glen Doig lautet wohl: „Es geht nur voran, nie zurück.“ Zu zurückhaltendem Tick-Tick entfaltet der Bassist seine Klangstärken. Er lässt die Saiten schwingen, in verschiedenen „Brauntönen“ und in „Umbra“, wenn man mal den Vergleich mit Farbgebungen und Musik vornehmen darf. Die tiefen Klangfärbungen bevorzugt der Pianist in „Bathwater Baby“. Dabei existieren „Sprungklänge“, in die sich der Bassist einmischt. Derweil nimmt sich der Pianist zurück und setzt nur hier und da „Klangakzente“. Das Bass-Spiel ist ansonsten eher zurückgenommen. Der Fokus des Stücks liegt auf dem Pianisten, der hier und da Kaskaden des Klangs entwickelt. Man mag bei seinem Spiel gelegentlich auch an Wasserspiele über gebaute Terrassen denken. Und auch an hopsende Kinder kann man denken, lauscht man dem Pianisten.

Nachfolgend hören wir „Pull“ und anschließend „.Solemnly Joyous“: Verspielt erleben wir den Pianisten. Bringt er uns Frühlingsfarben näher? Angesichts der Tatsache, dass er im Gegensatz zu anderen Stück auf ein intensives Bass-Spiel verzichtet, könnte man die Annahme haben. Diesmal tritt auch der Bassist gleichwertig in Erscheinung. Lauf um Lauf gewinnt er die Aufmerksamkeit des Zuhörers. Dabei reizt er auch aus, dass ein Tieftöner durchaus auch in höheren Lagen gespielt werden kann. Sobald das Trio vereint in Erscheinung tritt, meint man musikalisch einen sanften Sommerwind zu erleben, meint man, dass die Botschaft wie folgt lautet: „Das Leben ist schön, genießen wir es.“ Irgendwie klingt die Musik befreit, so wie nach dem Eisbruch der Winter ad acta gelegt wird und der Frühling seine Strahlkraft entfaltet.

Widmen wir uns im Anschluss „Twilight“: Getragen wird das „Zwielicht“ musikalisch eingefangen. Dabei entwickelt der Pianist ebenso wie der Bassist eine gewisse nordische Schwere, wie wir sie in der Musik von Grieg und Sibelius finden. Vermittelt der Bassist uns in seinem Solo etwa, dass die ersten Sonnenstrahlen bzw. die letzten zu sehen sind, in der Dämmerung, der morgendlichen oder abendlichen? Fein gesetzt sind die Sequenzen, die der Pianist uns zu Gehör bringt. Dabei scheint es, dass Glen Doig uns mit in den Tag nimmt oder eben aus ihm heraus geleitet. Mit dem Titel „Passage“ findet das Album seinen gelungenen Abschluss.

© fdp 2025

Info

https://www.earshift.com

Line-up

Glenn Doig - Piano

Brett Hirst - Bass

Simon Barker - Drums

Tracks

1.Beginning 04:51

2.Bathwater Baby 05:09

3.Pull 05:37

4.Solemnly Joyous 05:44

5.Undignified 05:11

6.Twilight 04:55

7.Signal 04:09

8.Passage 03:48

Ross McHenry - Waves

Earshift Music

Aus dem One-Sheet-Paper: „'Waves' is an ambitious project from bassist-composer Ross McHenry, an exploration of memory, history, and the impact of seismic personal and existential events. Crafted in the wake of Australia's devastating 2019 summer fires, Waves stands as a poignant love letter to the landscapes and relationships that shape our stories. Recorded at the Bunker Studios in New York, the album features an impressive roster of musicians, including Eric Harland, Ben Monder, Donny McCaslin, Adam O’Farrill, and Matthew Sheens, lifting McHenry's celebrated compositional voice to unprecedented heights.“ Nachfolgend noch ein O-Ton von Ross McHenry: „The album is not just a musical exploration but a journey through the emotional landscapes that define us. It reflects a profound connection to place and the stories that emerge from our interactions with the world around us. "Written against the backdrop of a burning Australia, 'Waves' is a testament to the resilience of landscape and the human spirit."

Matthew Sheens an seinem Piano lässt „Waves“ aufleben. Diese scheinen, folgt man den Klaviersequenzen und deren Tonfärbungen, aus der Tiefe emporzusteigen, sich aufzurollen und zu brechen. Beckenschwirren ist nicht zu überhören. Welle um Welle wird inszeniert und dringt an unsere Ohren. Das Schlagwerk vermittelt die Vorstellung von Gischt und spritzenden Wellen, oder? Das eher perlend anmutende Klavierspiel lässt uns an Wellen denken, die am Strand auslaufen und sich von dort wieder zurückziehen. Das Klavierspiel ist dabei nicht „wässerig“, sondern durchaus mit Energie aufgeladen, so wie eben auch die Wellen des Meeres, die sich aufbäumen, überschlagen und auslaufen. Ohne Frage sorgt der Pianist im Laufe des Stücks für Dramatik, und das bis zum letzten Takt. „Stolperndes Schlagwerkspiel“ vernehmen wir und rätseln, ob wir damit an sich Wellen, die sich kreuzen, denken sollen oder nicht. Je näher das Ende des Stücks naht, desto furioser entwickelt der Pianist sein Tastenspiel, unterstützt vom Drummer Eric Harland.

Im Anschluss an die „Wellen“ begeben wir uns in eine Landschaft, hören „In Landscape“. Wie im Eröffnungsstück bestimmt der Pianist das Geschehen, definiert die Färbungen des Stücks, setzt die Dramaturgie. Man hat bisweilen den Eindruck, bei „In Landscape“ handele es sich um eine Variation von „Waves“. Als neue Klangfärbung kommen die des Saxofonisten Donny McCaslin

und des Trompeters Adam O'Farrill hinzu. Wir fragen uns dabei, welche Landschaft da musikalisch beschrieben wird, eine wie die ariden Steppen in Inner-Australien, der subtropische Regenwald von New South Wales oder doch eine ureuropäische Landschaft wie die Stadtlandschaft von Adelaide mit ihren Bäumen, die im Herbst die Blätter abwerfen. Oder ist es eine fiktive Landschaft, wie man sie in der Malerei der Romantik findet? Auf jeden Fall zeigt das Ensemble uns einen sehr frischen Jazz der Gegenwart. Man lausche mal auf das stürmisch anmutende Solo des Tenorsaxofonisten, der uns in seinen Bann zieht. Vortrefflich ist das „Duett“ von Trompeter und Saxofonist im Verlauf des Stücks. Da scheint es so, als würden die beiden eine Landschaft mit Baumreihen skizzieren, die der stete aufbrausende Wind in Schieflage gebracht hat.

Nach „Love and Obscurity“ ist es der „July 1985“, den das Ensemble musikalisch aufleben lässt. Zu Beginn ist man einem Schwall von elektronischen Effekten von gewisser Schrillheit und Dichte ausgesetzt, so der Eindruck. Und dann folgt die Intervention des Mannes an den Tasten sowie ein Besengewische des Drummers. Weich gezeichnet und wenig röhrend ist das, was der Saxofonist zum musikalischen Geschehen beiträgt. Doch welches Ereignis wird uns eigentlich vorgestellt? An dessen musikalischer Umsetzung und Gestaltung wirkt auch der Gitarrist Ben Monder mit, teilweise mit tropfigen Saitenklängen, teilweise mit schmeichlerischen Akkordlinien. Sehr beeindruckend ist das, was der Trompeter musikalisch zu sagen hat. Er entwickelt mit seinem Bläser einen vollen Klang, der irgendwie auch einen unverstellten Weitblick vermittelt. Mit dem Schlussstück namens „1989“ ist erneut ein Datum genannt. Doch diesmal wissen wir, dass 1989 ein Jahr der Zäsur war, Glasnost hatte Mauern eingerissen, die deutsche Teilung war überwunden und der sogenannte Eiserne Vorhang gefallen. Oder hat das Jahr 1989 für die Band eine gänzlich andere Bedeutung? Von Beginn an wird Dramatik erkennbar. Teilweise klingt das, was wir vernehmen, wie die Kompositionen bekannter russischer Komponisten der Klassik. Umbruch und Aufbruch lässt sich unter Umständen aus dem herauslesen, was wir hören. Überzeugend sind die Passagen, die der Tenorsaxofonist verantwortet. Diese nimmt der Trompeter auf und vereint sich in einer musikalischen Helix mit dem Saxofonisten. Das ist ein Hörgenuss, ohne Frage. Nichts Banales liegt in der Musik des Ensembles rund um Ross McHenry, der seine Mitmusiker agieren lässt, derweil er sich selber bedeckt hält.

© fdp 2025

Info

BANDCAMP

Musicians

Ross McHenry - Bass

Eric Harland - Drums

Donny McCaslin - Tenor Saxophone

Adam O'Farrill - Trumpet

Ben Monder - Guitar

Matthew Sheens - Piano

Tracks

1.Waves 09:21

2.In Landscape 08:36

3.Love and Obscurity 09:16

4.July 1985 08:50

5.Odysseus in Brooklyn 08:08

6.North of The River 05:35

7.1989 06:40

Number Junky – Birak

Coolit! Records

Number Junky legt nunmehr ihr zweites Album vor. Dabei ist es erneut der dänische Gitarrist Kristian Borring, der die Kompositionen verantwortet. Übrigens, Borring lebt unterdessen in Westaustralien und nicht mehr in Europa, wenn auch hier und da im Netz London als Lebensort angegeben wird! Als Gast konnte das Trio den britischen Saxofonisten Will Vinson gewinnen, der bei einer der beiden Aufnahmesessions dabei war. Lesen wir ein paar Zeilen aus dem One-Sheet-Paper zum Album: „Their latest album contains eight original tracks (+ an improvised bass interlude) in which the group moves from tight-knit odd meter grooves and post-bop sounds to spacious and free flowing compositions with lyrical melodies.“

„Unsolved Puzzle“ ist der Eröffnungstitel des vorliegenden Albums: Neben dem Gitarristen ist es der als Gast auftretende Saxofonist, der uns das ungelöste Puzzle präsentiert. Dabei hören wir ein sehr sonor ausgerichtetes Saxofon, das ab und an in den Dialog mit dem Trio tritt. Vom Duktus her wird Bop zelebriert; man muss nicht nur an Coltrane, sondern auch an die Adderleys denken. In dem Stück gibt es durchaus lyrische Momente. Zugleich bekommt man einen Eindruck von der quicklebendigen Spielweise von Will Vinson. Dessen Art ist voll und ganz der Schönheit der Melodie verschrieben. Weich gezeichnet ist das Gitarrenspiel von Kristian Borring, der ein feingliedriges Spiel bevorzugt. Der Melodiefluss ähnelt dabei dem des Saxofonisten. Außerdem ist der Bassist Zac Grafton derjenige, der sich auch an die hohen Töne des Tieftöners „wagt“ und sehr lebendig statt phlegmatisch daher kommt.

„Birak“ bezieht sich auf eine der sechs Jahreszeiten in den Vorstellungen der Noongar, die in Westaustralien leben. Borring dazu in einem O-Ton: “It has been an eyeopener to adjust my understanding of seasons differently since moving to Perth.” Im One-Sheet-Paper lesen wir dazu: „Kristian explains that Birak is the first of two summer seasons. With an earthy melody, free solo sections, and a slow vamp to the end that lazily moves towards a metaphorical horizon, Number Junky tries to capture the change of pace and transcendence that occurs when the heat starts sweeping in.“ Hören wir mal, ob wir diese differenzierte Beschreibung des Sommers auch heraushören können. Ballade oder gar Lullaby – das fragt man sich, wenn man die ersten Takte des Tracks hört. Dabei ist es der Gitarrist, der uns mit in den Sommer konfrontiert. Es ist, so der Höreindruck, eine Zeit, in der es gemächlich zugeht; so „verraten“ es die Spielzüge auf dem Saiteninstrument. Kontemplation scheint das, was uns Kristian Borring näherbringt. Im Hintergrund zu seinen Gitarrenschraffuren agiert der Drummer Pete Evans mit den Besen sehr zurückgenommen. Beim weiteren Hören drängt sich der Eindruck auf, man lausche einem Folksong, wie sie in den 1970er Jahren entstanden sind, verbunden mit Namen wie Pete Seeger, Joan Baez und Arlo Guthrie, ohne dass deren Stil kopiert wird. Im Verlauf des Stücks, das auf den Gitarristen fokussiert ist, gibt es außerdem Passagen, die einem Kirchenlied entstammen könnten.

„Basel Return“ klingt vom Titel her nach einer Reiseerinnerung, oder? In den Erläuterungen lesen wir: „Basel Return is a fun and engaging up-tempo tune that explores different rhythmic possibilities when counting in five. … The more straight-ahead section at the end of the melody and guitar solo functions as a release and reminds the listener that this trio can also swing.“ Wiederkehrende bewegte klangliche Wellen präsentiert uns das Trio, vor allem der Gitarrist. Irgendwie hat man das Gefühl von Happy Hour in der Stadt. Sommer umweht den Hörer. Nach und nach ist auch der Bassist stärker wahrnehmbar, folgt den melodischen Linien des Gitarristen. Auch ein wenig Swing nehmen wir wahr. Und am Ende hören wir ein Wow und Flageolett.

Mit leichtem Swing kommt „Straight South“ daher. Vor allem ist dies erneut ein Stück, bei dem Will Vinson seine Klangfärbungen setzt. Der „Birthday Song“ basiert, so ist zu lesen, auf John Coltranes Stück ‘26/2’. Ein Klangteppich, den Kristian Borring gemeinsam mit seinem Schlagzeuger ausrollt, steht am Beginn des Stücks. Dieses lebt von den vielfältigen Rhythmusmotiven, die von Borring inszeniert werden. Steter Melodiefluss ist selten, eher sind es motivische Fragmente, die aneinander gereiht werden. Eingebettet darin ist ein längeres Solo des Bassisten, der tonale „Schrittläufe“ zum Besten gibt. Ein absoluter Hinhörer in diesem wie auch den anderen Stücken ist der Saitenklang, den Borring uns präsentiert. Das ist geprägt von lyrischer Vielfalt. Feinster Klangregen rieselt auf uns nieder, mit und ohne Blechrauschen.

„Pop Queen“ istder Partnerin von Kristian Borring, der Perkussionistin Genevieve Wilkins, gewidmet. “The developmental concept was vaguely inspired by pianist Brad Mehldau.“ so Kristian Borring. Das Stück weist ein gemäßigtes Tempo auf und lebt anfänglich von der Zwiesprache zwischen den beiden Saiten-Instrumentalisten, die durch Besenspiel im Hintergrund begleitet werden. Nach und nach nimmt dann Borring das musikalische Zepter in die Hand und bestimmt die Färbungen des Stücks, dabei Sonnenblumengelb, Orange und Lavendelfarben von der Palette auf das Klanggemälde platzierend. Und mit der „Etüde No.12“ wird das Album beschlossen, das durch den Auftritt des Saxofonisten gewonnen hat, wenn auch die Brillanz des Gitarrenspiels den Hörer mehr als nur überzeugt.

© fdp 2025

Info

BANDCAMP

Musicians

Kristian Borring – Guitar

Zac Grafton – Double Bass

Pete Evans - Drums

Guest: Will Vinson – Saxophone

Tracks

01. Unsolved Puzzle

02. Birak

03. Basel Return

04. Straight South

05. The Birthday Song

06. Into The Night

07. Bass Interlude

08. Pop Queen

09. Etude No.12

I Hold the Lion’s Paw – 3x3

Lion’s Paw Records

Zu dem Album zu Beginn einige O-Töne bzw. Zitate aus dem Begleittext: „This Body is a Compass features iconic Melbourne poet, Didem Caia, and is a psalm for modern times that blends notions of the human body with the body of the earth. Big Bois showcases the enigmatic and witty artistry of experimental artist Emily Bennett in full light atop IHTLP’s signature mix of slippery grooves and psychedelic interludes.“ Weiter heißt es: „Conjuring the spirit and twisted funk of Miles Davis’ On the Corner, ltered through the lens of Ornette Coleman’s Prime Time and Jon Hassell’s Fourth World, I Hold the Lion’s Paw is a wild sonic ride that feels simultaneously familiar and like nothing you’ve ever heard. The brainchild of ARIA nominated trumpeter-producer Reuben Lewis, Lion’s Paw will guide you through a world of electro-ambience, grungy afro-grooves and psychedelic jazz. This is music as assemblage, using the stage as a laboratory whilst practicing post-production sorcery in realtime!“

Auch wenn die Veröffentlichung schon einige Zeit zurückliegt, ist sie sehr hörenswert, zumal ja Jazz vom Fünften Kontinent in unseren Breiten eh eher unbekannt ist. Es gibt nur zwei Stücke auf dem Album „The Body is a Compass“ und „Big Bois“.

„Big Bois“ beginnt mit Schlagzeugwirbeln und einem dunklen Blop-Blop des Bassisten, ehe dann der Trompeter Reuben Lewis ins Geschehen eingreift. Dabei wird Jazz Rock vom Feinsten präsentiert, vielleicht auch ein Trompetenklang im Nachgang des Spätwerks von Miles Davis. Mitreißend ist das, was wir akustisch erleben. Das Klangbild kann man mit einem brodelnden Vulkan vergleichen, der jeden Moment sich eruptiv entleeren kann. Doch auch ruhigere Momente sind ins Stück eingestreut. Effekte erhalten ihren Platz. Und Emily Bennett erhebt ihre Stimme, die leicht verzerrt und in einen Kokon von Elektronik eingesponnen. Bennetts Stimme klingt teilweise wie die am Computer erzeugten Stimmen: künstlich. In der Begleitung kann man einen Synth ausmachen, der heult wie ein Wind, der sich in Oberleitungen fängt.

Nun zu „The Body is a Compass“: Aus dem Off erheben sich Klangschwaden, die nach und nach an Intensität zunehmen. Blech wird angeschlagen und mit dem Besen gewischt. Der wabernde Klangnebel ist vorhanden. Dann nehmen wir die Stimme von Didem Caia wahr, die ein Gedicht rezitiert, während der Drummer rhythmisches Besenwerk an den Tag legt. „...strength ...and what is the myth in mathematics … a vaste horizon of leaves“. Das sind Bruchstücke des Gedichts, die wir notieren. Sirenengesänge erzeugt auf einem Synth sind weitere Klangbeigaben zu dem Stück. „… this body is a compass“ – diese Zeile nehmen wir im weiteren wahr. Langgezogener Trompetenklang und ein Schwirren dringt im Weiteren an unsere Ohren. „And how often is this body …“ geht in der Klangmixtur weitgehend unter. „We altered the law … we carried the planet on our shoulders“ … sind weitere Gedichtfragmente. Dazu vernehmen wir Reuben Lewis, der seine Trompete mit Dämpfer spielt. Vor allem aber ist es der schrillende und zischende Klang des Synths, das vordergründig erlebbar ist. Über all dem setzt der Trompeter feine Linien. Fürwahr: Experimentell ist diese Veröffentlichung!

© fdp 2025

Musicians

Reuben Lewis - trumpet, subsequent 37, pedals

Emily Bennett - prophet 6, voice, pedals

Joseph Franklin - bass

Ronny Ferella - drums

Didem Caia - poetry (side B)